ノバルティスファーマと日本調剤グループが今月から、慢性骨髄性白血病(CML)の治療効果とQOLの向上を目指した共同プロジェクトを開始しました。分子標的薬によってCMLが治癒可能になったことを踏まえ、患者を適切にフォローすることで長期にわたる服薬継続につなげるのが狙いです。大手の製薬企業と調剤薬局チェーンが特定の疾患領域でこうした提携を結ぶのは初めてと見られます。

「困りごと」伝えられない患者、服薬中断で効果得られず

CMLは、分子標的薬の登場で治療のパラダイムが変わり、患者の生命予後は大幅に改善されました。しかし、副作用などの「困りごと」が医師に伝わらないことで服薬が中断され、十分な治療効果が得られないケースもあります。

患者・家族の会が2021年におこなったアンケート調査では、「服用をやめたいと思ったことがある」と答えた患者は全体の42%で、その理由の多くが副作用でした。既存治療で身体的・精神的に疲れを感じている患者も78%いて、治療の継続に支障を来す要因になっている一方で、医師の約9割は治療の現状に満足していると回答。意識の乖離が生じています。

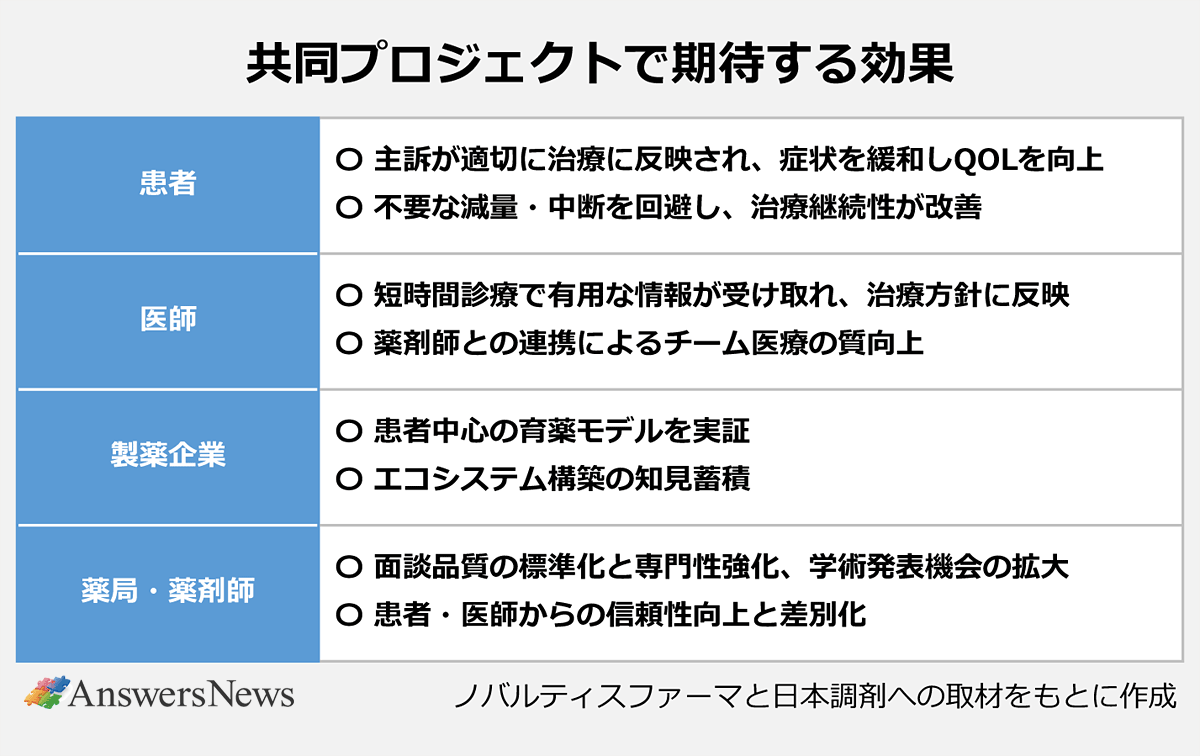

こうした現状を受け、共同プロジェクトでは、QOLを保ちながら患者が安心して治療を受けられる環境づくりを目指します。

ノバルティスは、薬剤師を対象に疾患や薬剤の知識に関する勉強会を企画・運営。血液内科医が求める情報ニーズを聴取し、服薬フォローのための「サポートシート」を日本調剤と連携して設計します。

日本調剤とグループ会社の日本医薬総合研究所は、実際に薬局でサポートシートを活用して情報を収集。処方データの解析や患者から聞き取った「がまん」の実態を医師と共有し、ノバルティスと合同開催する定期検討会で服薬アドヒアランス向上に効果があったか検証します。

「十分に医療に貢献できていない」

プロジェクト実施に至った背景について、ノバルティスの張家銘・執行役員血液腫瘍領域事業部長は「『グリベック』の登場でCML患者の生存率は健常人と大きく変わらなくなり、『セムブリックス』(22年5月発売)は副作用を劇的に軽減した。とはいえ、まだ周知が足りず十分に医療に貢献できていない」と話します。患者が医療従事者に主訴を伝えられないことで忍容性の改善に至らないもどかしさを感じていたといいます。

日本調剤は従来から、薬剤師教育を強く推進してきました。各種認定薬剤師の養成では、疾患領域別にスペシャリスト制度を設けて教育。日本臨床腫瘍学会が創設した「外来がん治療認定薬剤師」は92人が取得し、全取得者の4分の1を同社で占めています。同社の中嶋聡・執行役員ジェネリック推進部長は「高度化する医療に対応したいという風土があり、共同プロジェクトは格好の機会と考えた」と話します。

共同プロジェクトについて語った、ノバルティスファーマの張家銘血液腫瘍領域事業部長(右)、日本調剤の中嶋聡ジェネリック推進部長(中央)、日本医薬総合研究所の橋爪敦弘社長(左)

CML治療に使うチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)は、服用の初期から中期に副作用が出やすい傾向にあります。その場合、医師が処方量を減らすことで解決を図るのが一般的で、ここを乗り越えられれば治療効果が継続します。薬局・薬剤師としてそれをサポートする仕組みを構築することが、今回の共同プロジェクトの目的の1つです。ノバルティスによると、従来のTKIの5年継続率は5割程度。グリベックは51.8%、同じ適応の「タシグナ」は65.1%にとどまり、改善の余地があります。

プロジェクトを現場で担うのは日本調剤の全国20薬局で、大型総合病院の門前薬局を中心にがん認定薬剤師がいる店舗が手上げ方式で参加しました。期間は10か月間で、終了後は関連学会で成果を発表します。すでにサポートシートの作成が始まっており、血液内科医がどのような患者情報を求めているかをヒアリング。薬剤師目線に偏らないよう、ベクトルを合わせながら内容や項目を決定していきます。

現場の薬剤師にとっては、がん認定の有無を問わず、患者への質問や観察が標準化されることで全体の資質向上につながることもメリットになります。医師は、むくみや下痢、倦怠感といった訴えを把握することで、短い診療時間の中でも患者の状態を判断しやすくなると期待されます。

パートナーシップ重視の育薬、他領域への横展開も

患者から得た情報は日本医薬総研が分析します。同社はさまざまな疾患領域の服薬アドヒアランスと処方の変化を現場にフィードバックしていますが、共同プロジェクトでは、これらに患者の声を定性情報として紐づけます。

同社の橋爪敦弘社長は「薬剤の切り替えや投与量、アドヒアランスの変化などを確認できる」と説明。医師も交えた定期検討会で、結果に対する要因分析を時系列で行います。収集したデータについては匿名化した上で統計処理され、ノバルティスには生のデータは提供しません。セムブリックスなど特定製品の販売目的には使えない仕組みになっています。

プロジェクトにかかる費用については、両社がそれぞれの資産を活用して負担し、過剰な投資は行いません。ノバルティスは各種の資材や領域学習プログラムを、日本調剤は既存の分析システムなどを提供。「主従関係ではないエコシステムであり、ウインウインの関係」(張家氏)を維持します。

共同プロジェクトを通じてノバルティスは、患者中心アプローチで治療価値を最大化するエコシステムを構築し、患者中心の育薬モデルを実証。日本調剤グループは門前立地の強みを生かして現場での服薬支援を標準化・高度化させます。

ノバルティスはこうした連携を、他の疾患領域にも横展開したい考えです。QOLやアドヒアランスが鍵となる領域に加え、同社が開発している放射性リガンド療法などプラットフォームの構築も見据え、多様なステークホルダーと育薬におけるパートナーシップを重視していきます。「新薬は革新的になるほど患者に届きにくくなる」(張家氏)という側面があることから、プロモーションに頼る従来手法ではなく、「患者ニーズの理解やパートナーシップを通じて真の価値を提供していきたい」(同)としています。