従来の低用量ピルに比べて血栓症のリスクが低い、プロゲスチンのみの経口避妊薬=ミニピルが、国内でもようやく使用できるようになりました。あすか製薬は今年6月、国内初のミニピルとなる「スリンダ錠」(一般名・ドロスピレノン)を発売。血栓症のリスクからこれまで経口避妊薬を使用できなかった女性への選択肢として期待されています。同社は月経困難症でも別のドロスピレノン単剤の開発を進めており、今後は保険市場での展開も見込まれます。

血栓リスク、1970年ごろから指摘

日本ではこれまで、エストロゲンとプロゲスチンの2つの女性ホルモンを含む混合型の経口避妊薬が使われてきました。

経口避妊薬で▽排卵の抑制▽子宮頸管粘液の減少▽子宮内膜の萎縮――といった避妊につながる作用をもたらすのは、黄体ホルモンのプロゲスチンです。エストロゲンは月経周期の調節や不正出血の抑制を目的に配合されますが、エストロゲンの服用は血栓症のリスクを高めるとされます。このため、重度の高血圧がある人や、35歳以上で1日15本以上の喫煙をする人などへの投与は禁忌とされ、40歳以上や肥満の場合も慎重な投与が求められています。

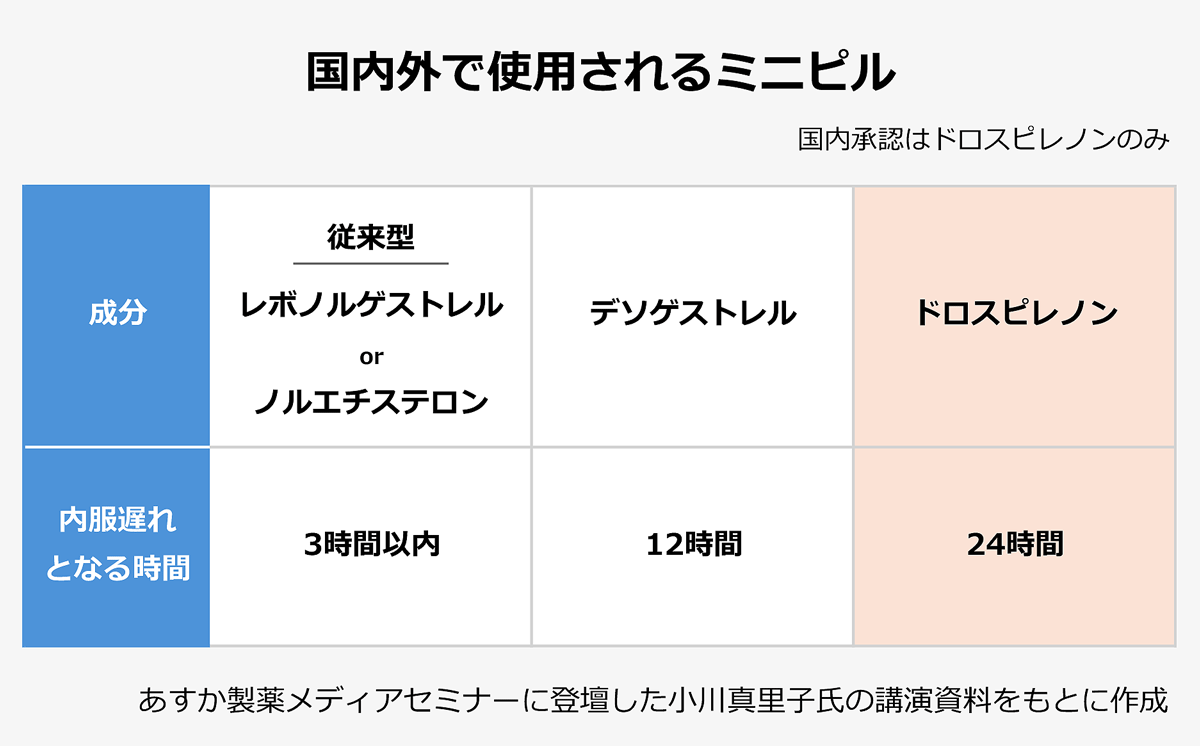

エストロゲンによる血栓症リスクが明らかになったのは1970年ごろ。以来、血栓症リスクを抑えるためにエストロゲンの配合量を低く抑える低用量ピルが開発されてきました。それでもなお、現在に至るまでエストロゲン含有製剤が使われてきたのは、従来のプロゲスチン単剤では出血のコントロールが難しく、服用時間にも厳格さが必要だったからです。国内未承認の従来型のプロゲスチン単剤では、定められた時間から服用が3時間遅れただけで避妊効果が下がります。

一方、あすか製薬が6月に発売したスリンダは、24時間までのズレなら避妊効果に影響はありません。有効成分のドロスピレノンは、月経困難症の治療に使われる保険適用の低用量ピル「ヤーズ」「ヤーズフレックス」(バイエル薬品)とその後発医薬品「ドロエチ」(あすか製薬)、「アリッサ」(富士製薬工業)にも含有されています。抗ミネラルコルチコイド作用と抗アンドロゲン作用を併せ持ち、▽従来の黄体ホルモンと比べてニキビが出にくい▽PMS(月経前症候群)/PMDD(月経前不快気分障害)への効果も期待できる――といったメリットもあります。

避妊効果は混合型と同等

日本ではこれまで、女性が主体的に行える避妊の選択肢は混合型の経口避妊薬と子宮内避妊具(IUD)に限られ、ミニピルが使えないことはかねてから問題視されていました。福島県立医科大ふくしま子ども・女性医療支援センターの小川真里子特任教授は「スリンダは、エストロゲン含有製剤が禁忌・慎重投与の女性や、そうでなくとも血栓症リスクを心配して低用量ピルを避けてきた女性に新たな選択肢をもたらす」と評価します。

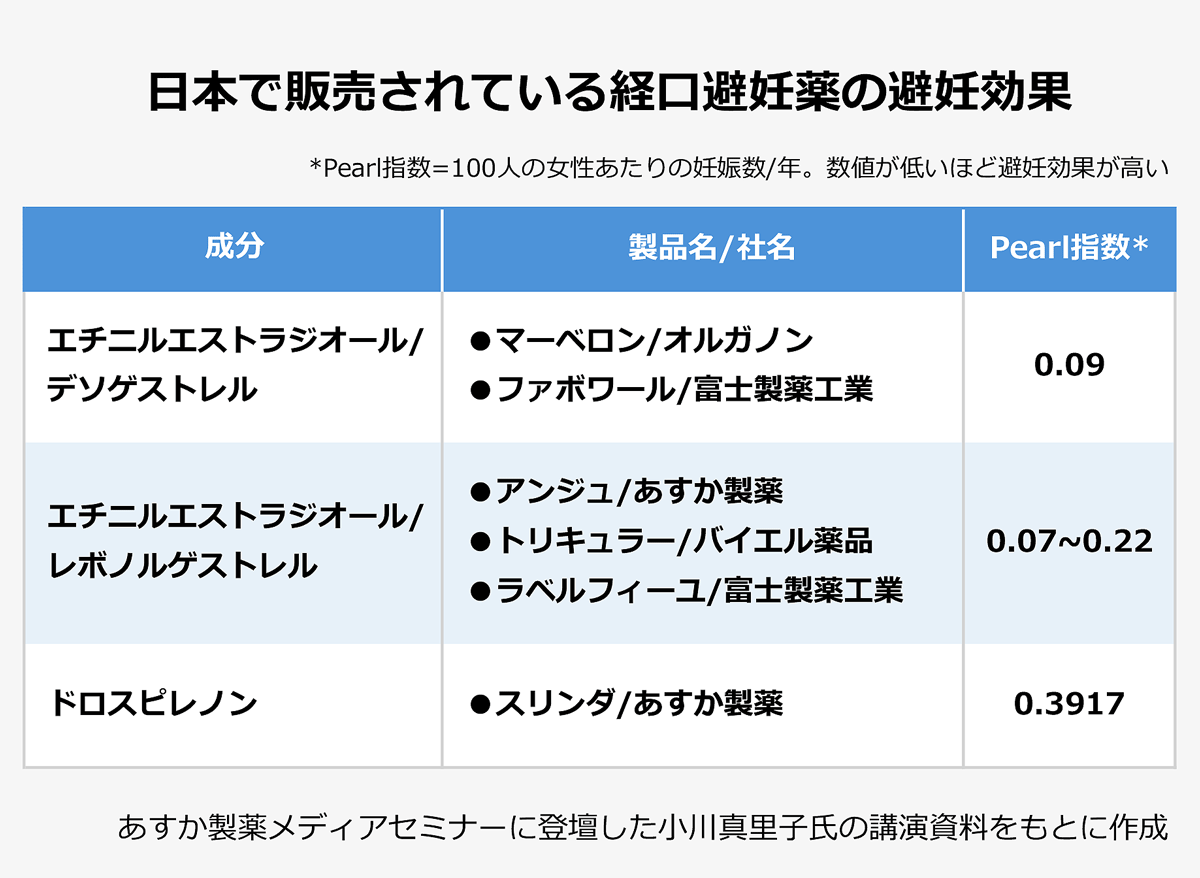

スリンダの服用は28日を1サイクルとし、24日間実薬を服用したあと、4日間プラセボ錠を服用(休薬)します。米国や欧州では2019年に承認され、あすか製薬は翌20年に開発元のInsud Pharma(スペイン)から日本と韓国での権利を取得。避妊を希望する女性276人を対象に行った国内臨床第3相(P3)試験では、エストロゲン含有製剤と同等の避妊効果を確認しました。この試験では、被験者の約3割を血栓症リスクのある女性が占めました。

スリンダの臨床試験は非盲検非対照試験で、Pearl指数の信頼区間の上限が4を超えないことを目標として実施。十分な避妊効果が確認された

スリンダは血栓症リスクが低い反面、エストロゲン含有製剤に比べて不正出血の副作用が多く見られます。小川氏は「血栓症リスクがなく、不安もない女性であれば、月経の調節性や不正出血の観点からエストロゲン含有製剤のほうが使いやすいだろう」と話します。

一方、スリンダには年齢制限がなく、40歳以上の女性でも選択しやすいのが特徴。40歳以降では特に、意図しない妊娠で中絶が選択されることが少なくないため、重要な選択肢になると期待されます。

月経困難症にも

あすか製薬は現在、ドロスピレノンの二相性レジメンに基づく連続投与型製剤「LPRI-CF113」について、月経困難症の適応で国内P1/2試験を進めています。二相性レジメンとは、1シートにホルモンの含有量が異なる2種類の製剤を含むレジメンのことです。

LPRI-CF113は、周期投与型のスリンダとは異なる製剤として、24年12月にInsudから導入。米国では避妊、欧州では避妊を希望する子宮内膜症患者の骨盤痛を対象に開発が進められていますが、国内では月経困難症の適応で承認取得を目指す考えです。低用量ピルが保険適用となる月経困難症でも、血栓症リスクの低減が期待できるプロゲスチン単剤製剤の普及を図ります。

月経困難症に対する低用量ピルでは、血栓症リスクが低いと考えられる薬剤として富士製薬が昨年12月に「アリッサ」を発売。ドロスピレノンに天然型エストロゲンのエステトロール(E4)を含有した製剤で、ハンガリーのゲデオン・リヒターからの導入品です。

E4は、エストロゲン受容体に選択的に作用する特徴があり、膣や子宮内膜、骨、血管系、脳にはエストロゲン活性を示しますが、乳房組織などには影響を及ぼさないと言われています。従来の合成エストロゲンと比べてエストロゲン活性が抑えられ、血液凝固線溶系の変化が少ないこともあり、肝臓への刺激や血栓マーカーへの影響が少ないことが示唆されています。こうした点が評価され、臨床現場では血栓症のリスクが高い女性や40歳以上の女性への処方が伸びているといいます。

ただ、富士製薬の決算発表によると、処方の対象が限定的であることから処方獲得は計画よりも遅れているようです。同社は安全性に加えて、有効性の訴求も強化し、処方の拡大を目指しています。今年7月には子宮内膜症性疼痛を対象としたP3試験を開始しました。