個別化がんワクチンの開発が進展しています。米モデルナのmRNAワクチンは2028年までの申請が視野に入っており、国内勢ではNECが2つの異なるモダリティで開発を進めています。がんワクチンの市場は30年に世界445億ドル、日本では33年までに37億ドル規模に成長するとされています。

INDEX

計算科学がコア

個別化がんワクチンは、がん細胞の遺伝子変異によって生じる特有の抗原(ネオアンチゲン)を利用したもので、個別化ネオアンチゲンワクチンとも呼ばれます。ネオアンチゲンの遺伝情報を含むmRNAやDNA、あるいはネオアンチゲンに基づいて合成したペプチドなどをワクチンとして投与することで、T細胞に標的抗原を認識させ、体内の抗腫瘍免疫応答を活性化させる治療法です。

ネオアンチゲンは、遺伝子変異の起こる場所や個々の患者の白血球の型によって異なります。ワクチンに搭載するネオアンチゲンの遺伝情報は、患者ごとにバイオインフォマティクス技術を使って予測するのが一般的。計算科学の結果が製剤のコアになります。

ネオアンチゲンワクチンの設計では通常、患者のがん細胞と正常細胞のサンプルを次世代シーケンサーにかけ、得られたDNAやRNAの情報をもとにネオアンチゲンを予測していきます。その中から高い治療効果が想定されるものを数十個程度選び、ワクチンに搭載するのが基本です。搭載できるネオアンチゲンの数はモダリティによって異なり、たとえば、mRNAワクチンであれば20~30個程度が搭載されます。

アジュバント療法に期待

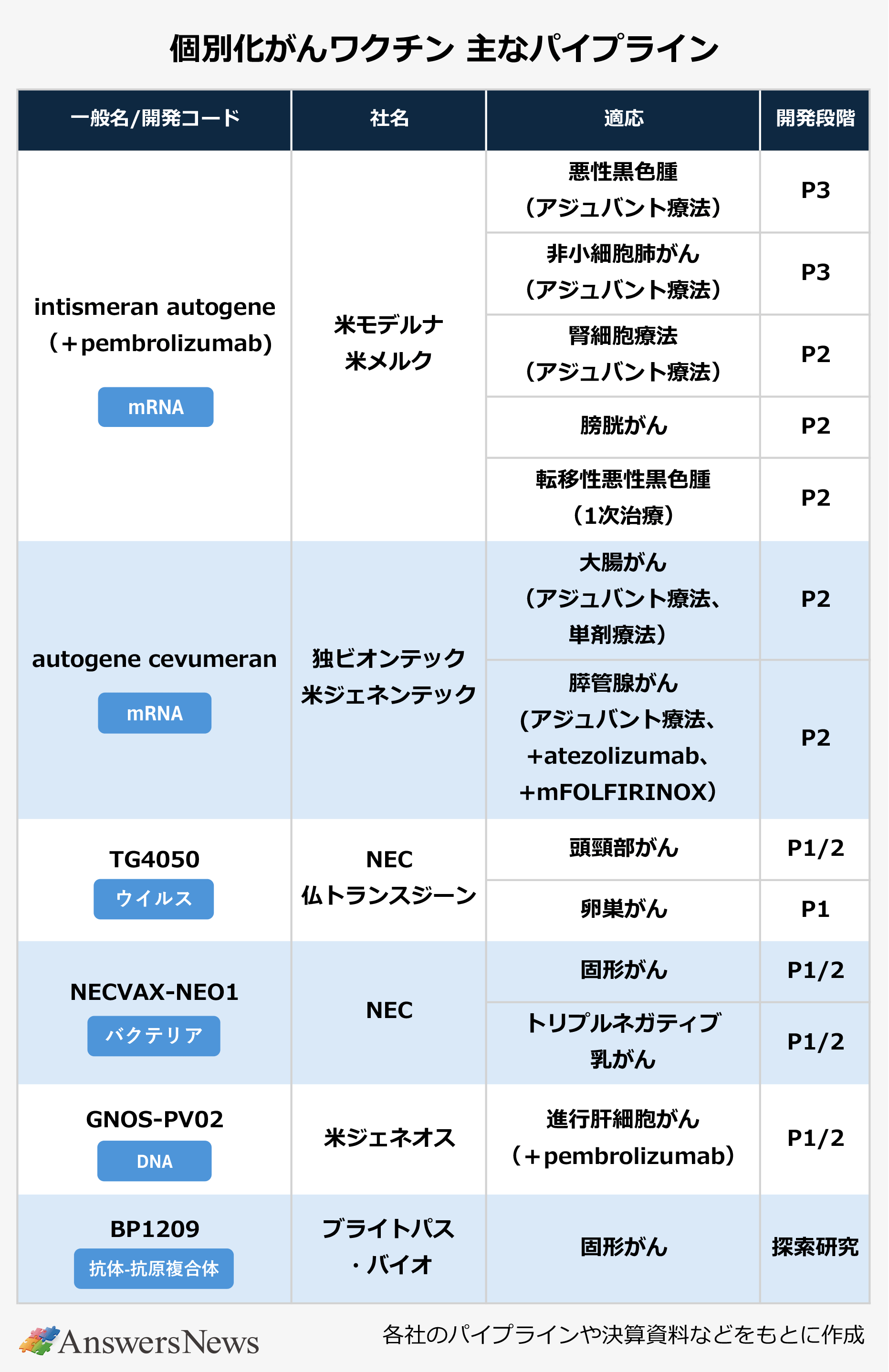

この領域で先頭を走るのは、新型コロナウイルスでmRNAワクチンを実用化した米モデルナと独ビオンテック。モデルナは米メルクと、ビオンテックは米ジェネンテックと共同で開発を進めています。

最も開発が進むのはモデルナのintismeran autogene (一般名、開発コード・mRNA-4157)。日本を含む世界各国で悪性黒色腫と非小細胞肺がんに対するアジュバント療法の臨床第3相(P3)試験を進めています。試験はいずれも米メルクの抗PD-1抗体「キイトルーダ」(ペムブロリズマブ)との併用で、悪性黒色腫ではすでに1089人の患者組み入れを完了。同適応では28年までの申請も視野に入っています。米FDA(食品医薬品局)をはじめとする世界の規制当局が計算科学の関与や更新性をどのように評価するかも注目されており、その後の開発動向を左右するものとなりそうです。

一方、ビオンテックのautogene cevumeran(BNT122/RO7198457)は、大腸がんや膵管腺がんに対するアジュバント療法でP2試験を実施中。同ワクチンは悪性黒色腫の1次治療を対象にペムブロリズマブとの併用療法のP2試験が先行していましたが、主要評価項目の無増悪生存期間(PFS)を達成できず、アジュバント療法に焦点を当てた開発へと路線を転換しました。

これら2陣営の開発戦略からもわかる通り、個別化がんワクチンはアジュバント療法での実用化が期待されています。周術期であれば患者の免疫系の疲弊が抑えられ、効果が見込まれやすいことが背景にあります。ただ、がん免疫療法の専門家であるがん研究会有明病院の北野滋久医師は「ネオアンチゲンは自己抗原とオーバーラップしないという特徴を踏まえると、進行期のがん治療に上乗せすることにも期待できる」と指摘。将来的には免疫療法やその他の治療も含めた集学的医療に向かっていくと見通します。

NEC、2つのパイプラインで臨床試験

一方、日本勢でこの領域に注力しているのがIT大手のNEC(日本電気)です。同社は2019年から個別化がんワクチンを中心とするAI創薬に着手。欧州企業のネオアンチゲン予測技術やベクター技術を取り込んで事業を拡大しています。

AI技術の精度がそのまま製剤の良し悪しに直結する個別化がんワクチンは、AIの基礎研究で世界有数の成果を持つNECにとって強みを活かせるフィールド。同社の北村哲・AI創薬統括部長は「患者の体内でターゲット探索を行い、薬を製造して治療し、検証するというサイクルを高速で回す、究極の治療法と言えるのではないか」と話し、一般に想像されるAI創薬との違いを強調しました。

同社のAIシステムについて、AI創薬統括部トランスレーショナルリサーチプロフェッショナルの小野口和英氏は、「われわれの強みはタンパク質発現から抗原提示までの細胞内プロセスをトータルで計算していること。HLAバインディングだけを扱う企業も多い中、その前後のプロセスまでやっている企業は少ないのではないか」と説明。AIのトレーニングデータには高知大との共同研究で独自の実験データを集積しており、公共のデータベースでは得られないネガティブデータを含めた網羅的なデータセットを構築していると自信を見せます。

NEC・AI創薬統括部の北村哲部長(左)と小野口和英氏。8月、同社が開催したメディア向けの勉強会で、個別化がんワクチンやその開発状況を説明した

P1で好結果

NECは現在、仏トランスジーンと進めるウイルスベクターの「TG4050」と、自社開発のバクテリアベクターの「NECVAX-NEO1」の臨床試験を進めています。どちらも、最終的には製薬企業に導出して実用化を目指す考えです。

TG4050については今年6月、HPV陰性の局所進行性頭頸部がんの補助療法後の追加治療に関するP1試験で、ワクチン投与群全員(16人)が2年以上、無再発状態を維持し、T細胞の免疫応答が持続したと発表。一方のNECVAX-NEO1は、免疫チェックポイント阻害薬との併用療法を検証するP1試験の中間解析で、安全性と免疫原性を確認しました。NECVAX-NEO1は経口投与で、消化管を介して強力な免疫反応が誘導できると期待しています。

現在のところ、設計着手から投与までのリードタイムは数カ月。AI予測にかかる時間は数日ですが、製造と品質検査に時間がかかるといいます。業界目標は1カ月といい、規制当局との対話の中で短縮を図っていくとしています。