2026年度の薬価制度改革に向けた各論の議論が今月から本格化します。年末にかけて熱を帯びていく議論の論点を整理しました。

官民協議会WGでも議論

2026年度薬価制度改革に向けた議論は、厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)薬価専門部会で6月にスタート。7月の会合では業界団体からのヒアリングが行われ、8月には薬価算定組織から意見を聞くとともに、厚労省から検討事項が示されました。今後は、業界団体からのヒアリングを経て11月ごろまで個別の論点について議論。12月ごろに再び業界団体の意見を聞いた上で、年末の骨子とりまとめに向けて詰めの議論が行われます。

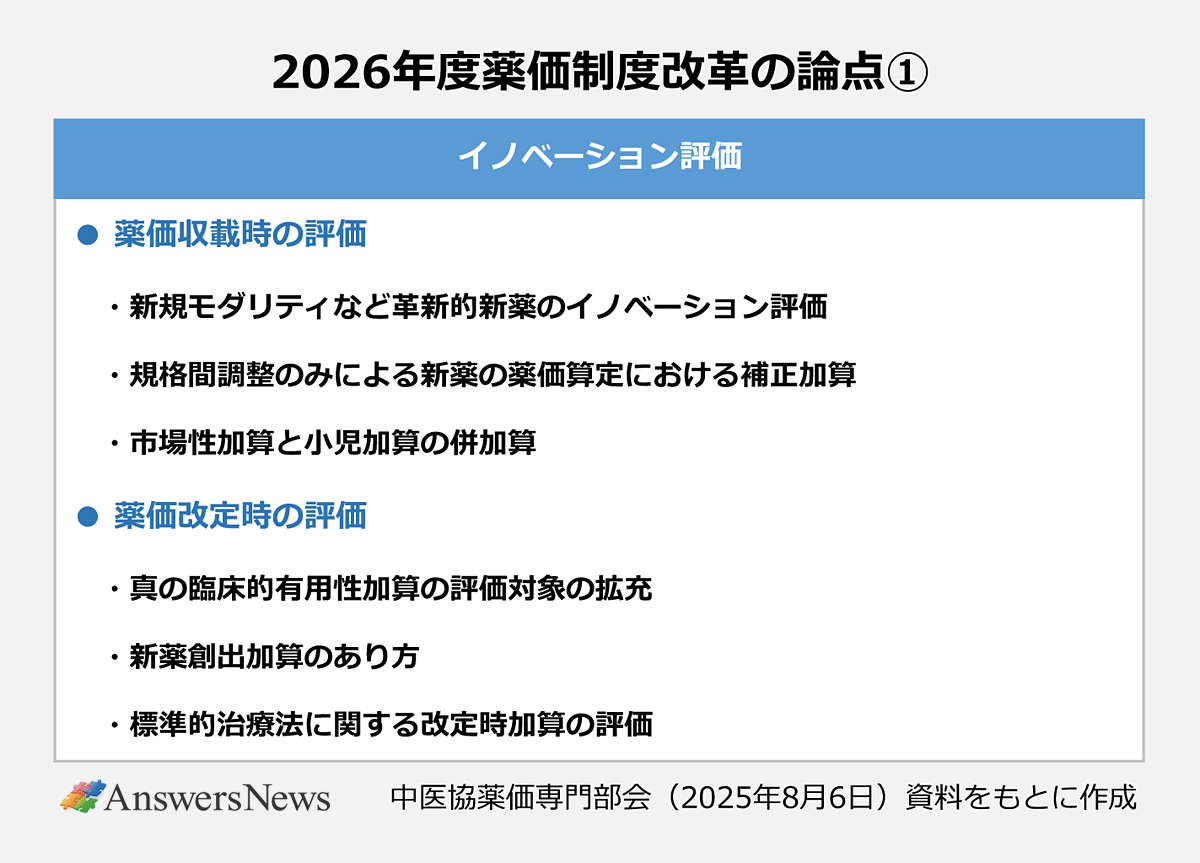

26年度薬価制度改革に向けた議論の大きなテーマは、過去数回の薬価制度改革と同様に▽イノベーション評価▽国民皆保険の維持▽安定供給の確保――です。このほか、25年度から新薬の薬価収載の機会が年4回から年7回に増えたことに伴う価格調整や報告品目・後発医薬品の収載の頻度、薬価よりも医療機関・薬局の購入価格が高い「逆ざや」への対応、中間年改定(診療報酬改定のない年の薬価改定)のあり方なども議論されます。

薬価専門部会での議論と平行して、費用対効果評価専門部会では費用対効果評価制度の見直しに向けた検討が進められます。こちらも今月から個別の論点に関する議論が始まり、業界ヒアリングを経て12月に見直しの骨子をまとめる予定。論点としては、▽介護費用の取り扱い▽価格引き上げ条件の整理▽がんや小児などを対象とした医薬品の価格調整への配慮▽有用性系加算がなく市場規模が大きい品目の取り扱い▽価格調整範囲のあり方――などが挙げられています。

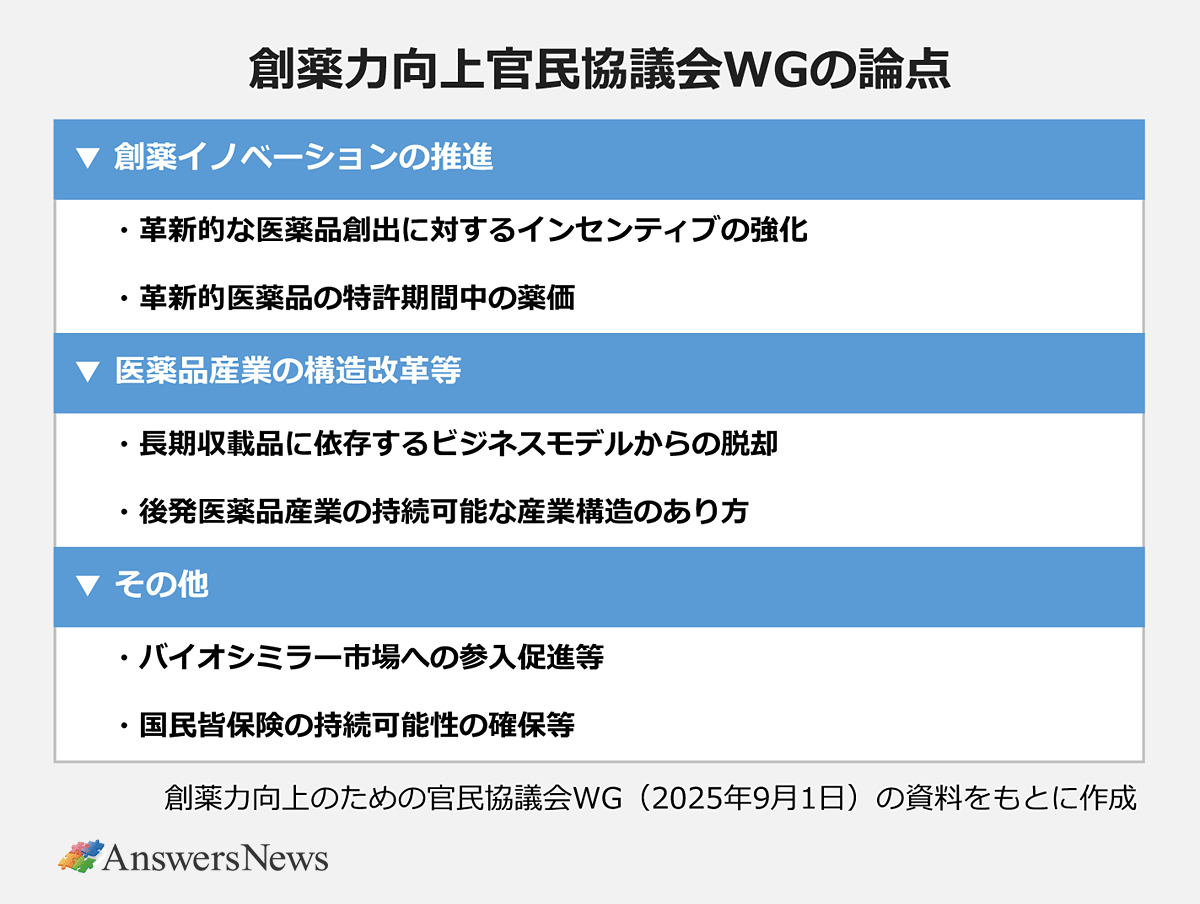

9月1日には政府の「創薬力向上のための官民協議会」のワーキンググループ(WG)が初会合を開き、26年度薬価制度改革に向けた議論を開始しました。WGは日米欧の製薬業界団体と関係省庁、有識者で構成。▽革新的医薬品創出に対するインセンティブの強化▽革新的医薬品の特許期間中の薬価▽国民皆保険の持続可能性の確保――が論点として示されています。WGは今後、こうした点について課題や解決の方向性を議論し、中医協など政府の関係審議会に報告する考えです。

テーマ①イノベーション評価

前回の24年度薬価制度改革は、創薬力の強化やドラッグ・ロス/ドラッグ・ラグへの対応として、イノベーション評価に重点が置かれました。主な変更点は、▽欧米から遅れることなく日本に導入された新薬を評価する「迅速導入加算」の新設▽新薬創出加算の見直し(企業区分による加算係数の廃止や対象品目の追加)▽有用性系加算の評価項目の充実――など。製薬業界は「イノベーション重視の国への変貌の始まり」(日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会)と好意的に受け止めました。

26年度改革に向けた議論は、前提としてこうした制度変更の影響をどう評価するかがポイントになりそうです。業界側は、企業へのアンケート調査をもとに国内開発に向けた意識や行動の変容が見られるとし、イノベーション評価に向けたさらなる制度見直しを求めていますが、中医協委員の理解は得られていません。

原価計算方式のあり方焦点

業界側は26年度改革で、▽革新的新薬の価値が適切に反映され、その薬価が維持される分かりやすい仕組み▽収載後の適応拡大などの有用性が適切に薬価に反映される仕組み――を要望。実勢価改定による引き下げ分を加算して薬価を維持するのではなく、そもそも薬価が下がらない仕組みへの転換や、市販後に明らかになった薬剤の価値を薬価に反映する仕組みの拡充などを求めています。

焦点の1つとなりそうなのが、原価計算方式のあり方です。業界側は「原価計算方式は原価の積み上げであり、イノベーションを適切に評価するものではなく、研究開発投資への配慮がなされていない」とし、類似した医薬品との比較によって薬価を決める類似薬効比較方式の範囲の拡充が必要と指摘。一方、中医協委員からは「革新的新薬は適切な類似薬が存在しないと考えられるため、基本的に原価算定方式で算定されるべき。原価計算方式でイノベーションを適切に評価する方法を議論する必要がある」との意見が出ています。

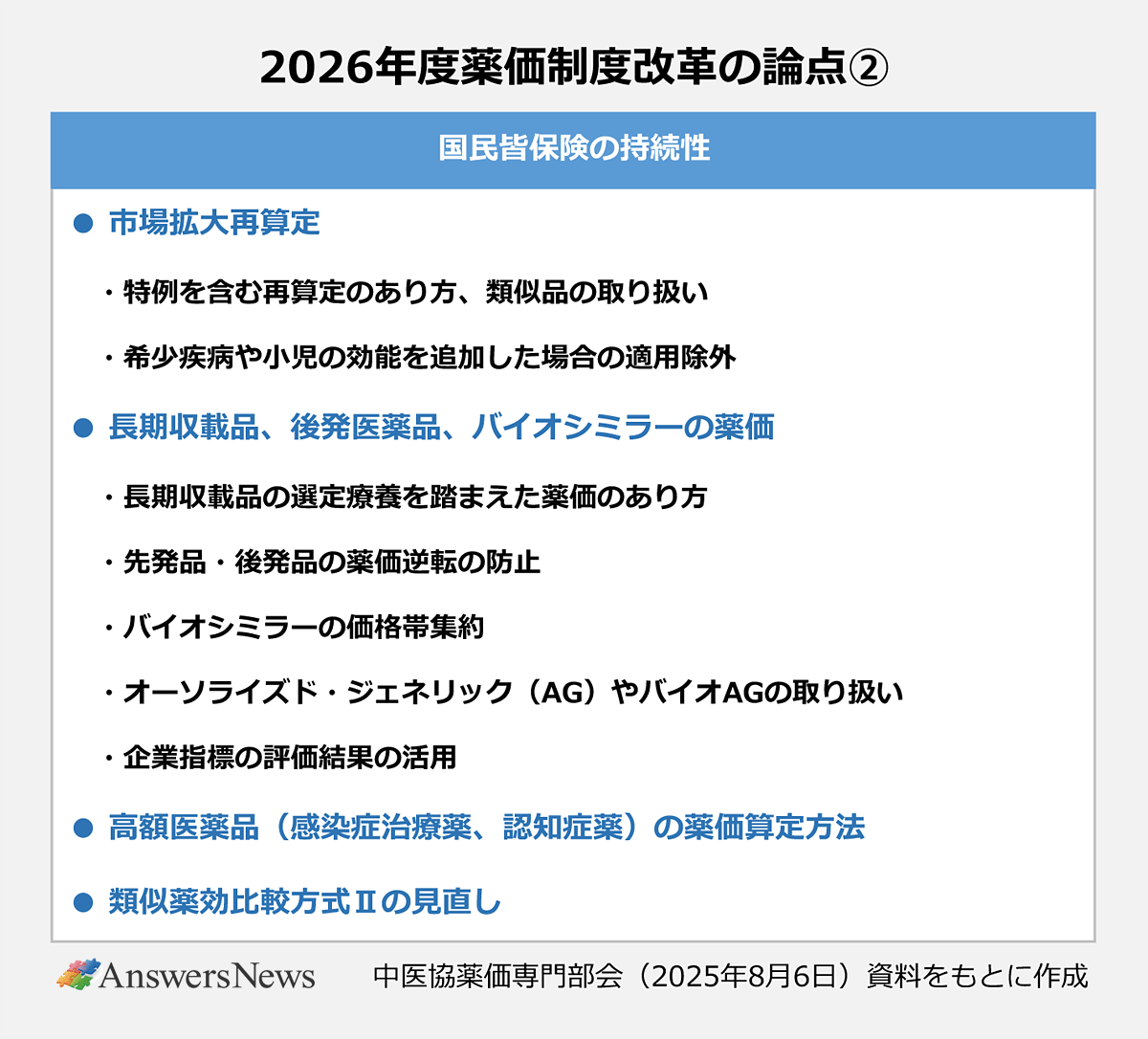

テーマ②国民皆保険の持続性

国民皆保険の持続性では、▽市場拡大再算定のあり方▽長期収載品、後発医薬品、バイオシミラーの薬価▽高額医薬品の薬価算定方法――などが論点です。

市場拡大再算定をめぐっては、24年度改革で、再算定を受けた品目の類似品についてもあわせて薬価を引き下げるいわゆる「共連れルール」を一部の疾患領域に適用しない見直しが行われました。業界側は同ルールの廃止を求めており、26年度改革でも類似品の取り扱いが論点に上がっています。業界側はさらに、希少疾病や小児の適応を追加した品目は再算定の対象から除外することも要望しており、これについても検討が行われます。

類似薬効比較方式II「収載の可否」議論に

長期収載品、後発品、バイオシミラーでは、昨年10月に導入された長期収載品の選定療養を踏まえた薬価のあり方や、長期収載品と後発品の薬価が逆転する問題への対応、オーソライズド・ジェネリック(AG)の価格のあり方などを議論。24年度改革で試行導入され、25年度中間年改定で全指標の評価が始まった後発品の企業指標(企業の安定供給体制や供給実績を評価する仕組み)については、評価結果の活用が論点に上がっています。

関連記事:長期収載品の選定療養がスタート…1096品目対象、後発品への置き換えどこまで

これまでの議論では中医協委員から、類似薬効比較方式IIで薬価算定される新薬について、新規性の乏しいものや他剤で代替可能なものは収載そのものの可否も検討すべきとの意見が出ています。業界側は「企業は大きな投資を行っており、収載されないリスクが突然発生するのは許容しがたい」と反発。大きな論点となりそうです。

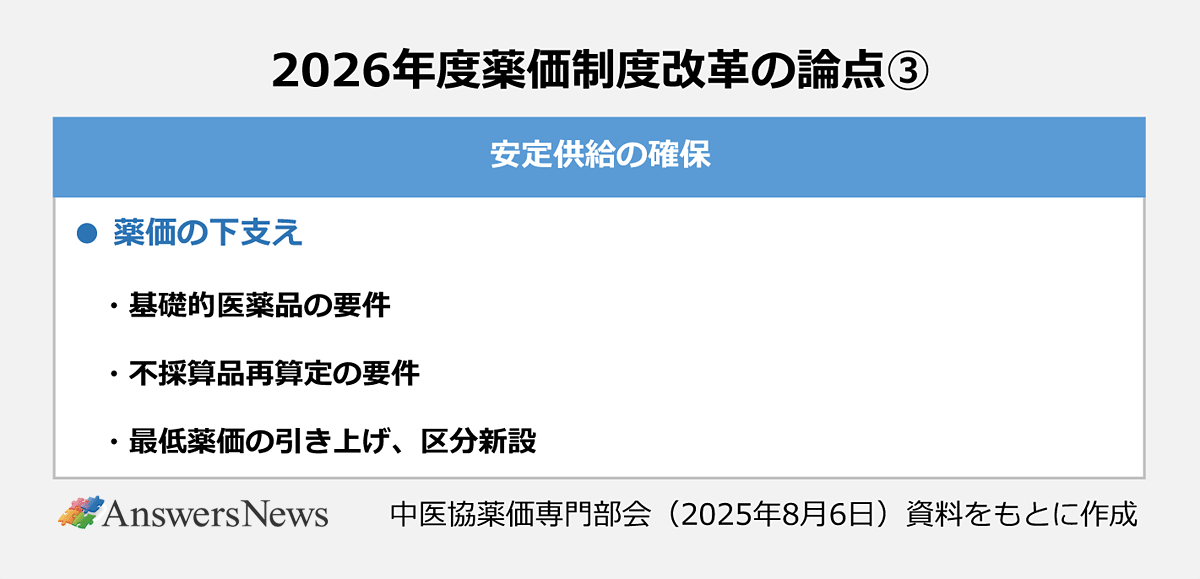

テーマ③安定供給の確保

後発品をはじめとする医薬品の供給不安を背景に、24年度改革では基礎的医薬品の対象品目の要件緩和や不採算品再算定の特例適用など薬価を下支えする措置が拡充されました。不採算品再算定は25年度中間年改定でも臨時・特例的に実施。25年度改定ではさらに、剤形ごとに薬価の下限を定めた最低薬価が一律3%引き上げられました。

関連記事:よくわかる2024年度薬価制度改革―後発品・長期収載品編

関連記事: 21成分が新薬創出加算返還前倒し、最低薬価引き上げ680成分3231品目…25年度薬価中間年改定

26年度改革に向けては、基礎的医薬品や不採算品再算定の要件、最低薬価の引き上げなどが論点に上がっています。業界側は、低薬価品を中心とした薬価の下支えや医療上必要な低薬価品の薬価引き上げなどを要望。中医協委員からは24年度改革と25年度中間年改定が安定供給に与えた影響を検証し、その結果を踏まえて議論すべきとの立場です。

その他

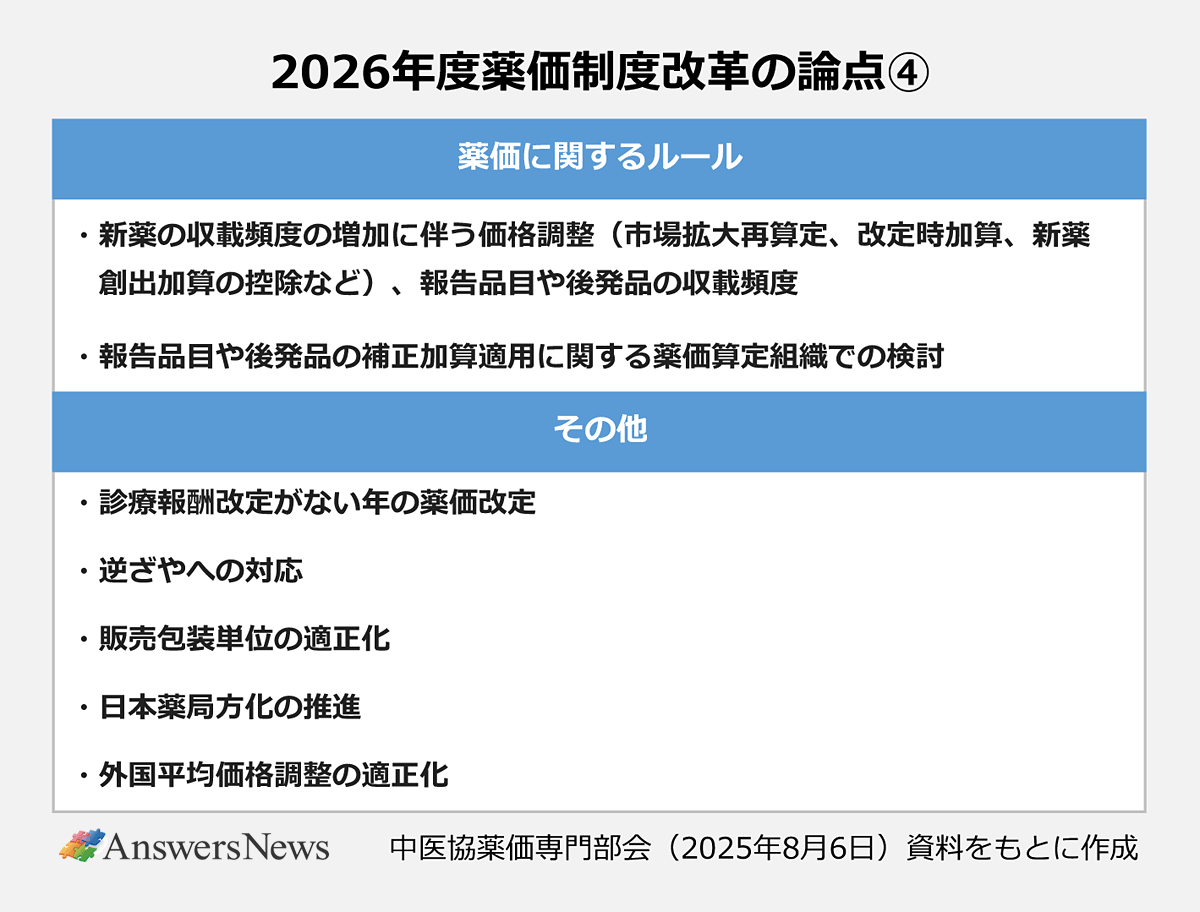

これら3つの主要テーマ以外には、▽新薬収載頻度の増加に伴う価格調整(市場拡大再算定、改定時加算、新薬創出加算の控除など)、報告品目と後発品の収載頻度▽報告品目と後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討▽中間年改定▽逆ざやへの対応▽販売包装単位の適正化――などが論点に挙げられています。

中間年改定については、業界側が廃止を求めており、中医協委員からは「その都度議論するのではなく、一定の考え方を今回しっかりと議論すべき」との指摘が出ています。

関連記事:米製薬業界、日本政府の「手のひら返し」に不満―薬価改革なければ「官民協議会も無駄な努力に」

薬価よりも医療機関・薬局の購入価格が高い逆ざやについては、中医協の診療側委員から問題意識が示されています。診療側委員は「逆ざやとなる品目が直近の薬価改定の影響で大幅に増えている」とし、実態調査を行った上で対応を検討すべきと指摘。診療側委員は、端数在庫による残薬が医療機関の負担になっているとし、用法・用量や処方実態に合った販売包装単位とすることを促す措置についても検討を求めています。