日本製薬医学会(JAPhMed)が今月、メディカル・サイエンス・リエゾン(MSL)の認証評価基準を改定しました。2014年の策定以来、11年ぶりの見直しです。7月にはこれに先立ち、年次大会でパネルディスカッションを開催。MSLの活動実態と課題を明らかにしました。

医師1人あたり年3.1社のMSLから情報入手

従来の評価基準はMSLの職務範囲があいまいだった時代に策定されたため、広範な活動を網羅することで項目が重複したり煩雑になっていました。今回、これらをあらため、製薬企業の組織体制・教育制度や活動に伴うコンプライアンスなどについてより明確化し、実効性の向上を図っています。

7月の年次大会では医師のMSLに対する評価について、IQVIAが実施した満足度調査をもとに議論。提供する情報の内容や必要なスキルについて、企業のメディカル部門に所属する4人のパネリストがその内容を分析・検討しました。

調査は、ウェブを通じたアンケート形式で2024年10~11月に行われました。対象は、年に1回以上、MSLから情報提供を受けた40歳以上の病院勤務医209人。うち約8割が所属先で教授・准教授や部長・医長といった職を務めています。面談日数や面談時間、情報提供の内容やそれに対する評価、診療行為に与える影響などを尋ねました。

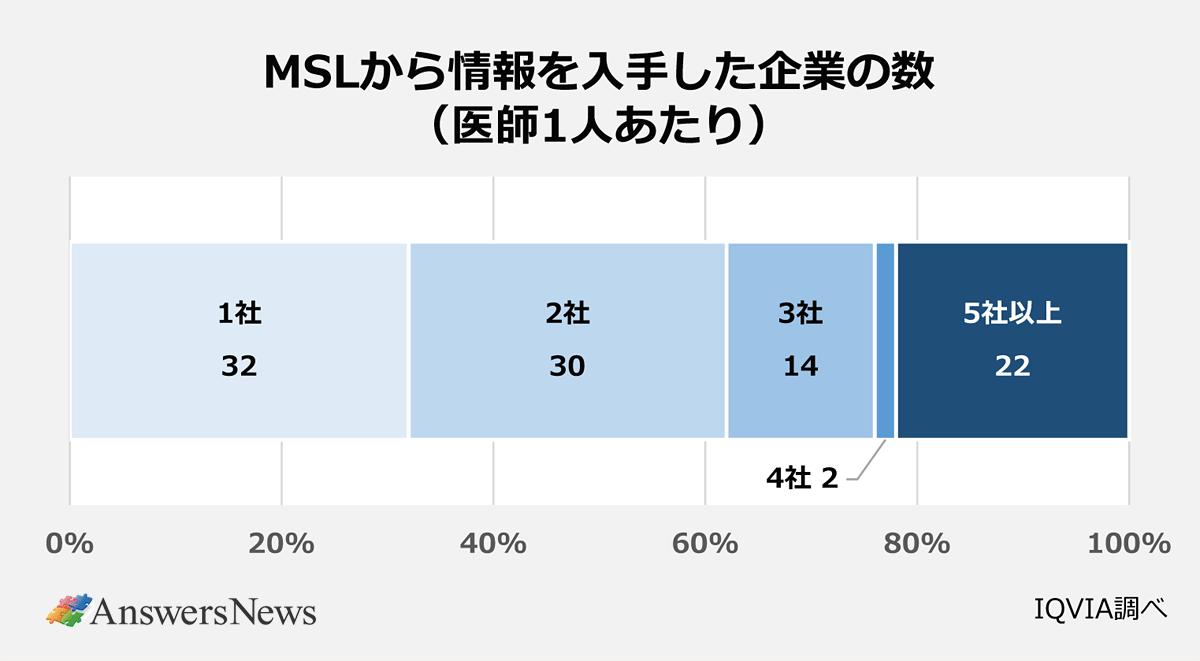

調査結果によると、医師は1人あたり年平均3.1社のMSLから情報を入手していました。結果は医師を「オンコロジー」「非オンコロジー」に分けて集計していますが、両社の間に大きな変化は見られません。「5社以上」と答えた医師が22%いた一方、「1社」は32%に上りました。

パネルディスカッションでは、グラクソ・スミスクラインの芝崎康宏メディカル本部オンコロジー部門固形腫瘍領域部長が「トップ3社に入らなければ、多忙な医師に時間を割いてもらえない」と指摘。ほかのパネリストからも危機感を示す意見が相次ぎました。

面談は医師1人あたり年2.8回

面談形式による情報入手の頻度は医師1人あたり年平均2.8回で、1回の面談時間は20分。これにはパネリストから驚きや困惑が示されました。ユーシービージャパンの大橋陽平メディカルアフェアーズ本部長は「MSL1人あたり20~50人のKOL(キー・オピニオン・リーダー)を担当し、3カ月で一巡するというKPI(重要業績評価指標)設定したとしても年4回となる計算だ」と面談回数の少なさを指摘。面談時間も「科学的な討議でありもう少し必要」と話しました。

エーザイの久井尚メディカル本部オンコロジー部長も「しっかり医師に対応できていれば1時間割いてもらえる」との見解を示しました。ただ、頻度についてはあくまで医師から見た情報入手であり、「実際は、国内外の学会での情報収集を含めて、MSLは2か月に1回程度コンタクトを取っている」と指摘しました。

MSLから提供を受けた情報の内容(複数回答)は、「学会や研究結果などの最新情報」がトップでしたが、オンコロジー医師の55%に対し非オンコロジー医師は39%と差がつきました。逆に「スライドキットや(動画コンテンツなどの)オンデマンドデータの提供」は、オンコロジーの9%に対して非オンコロジーは23%。「プライマリー領域は競合が多く作用機序も似通っており、いかに差別化したメッセージを現場に届けるかの仲介をメディカル部門が担っている」(大橋氏)こともあるようです。

もっとも、こうした情報提供はマーケティング部門が担当する企業もあり、中立性の担保という観点から扱いが分かれるのが現実です。

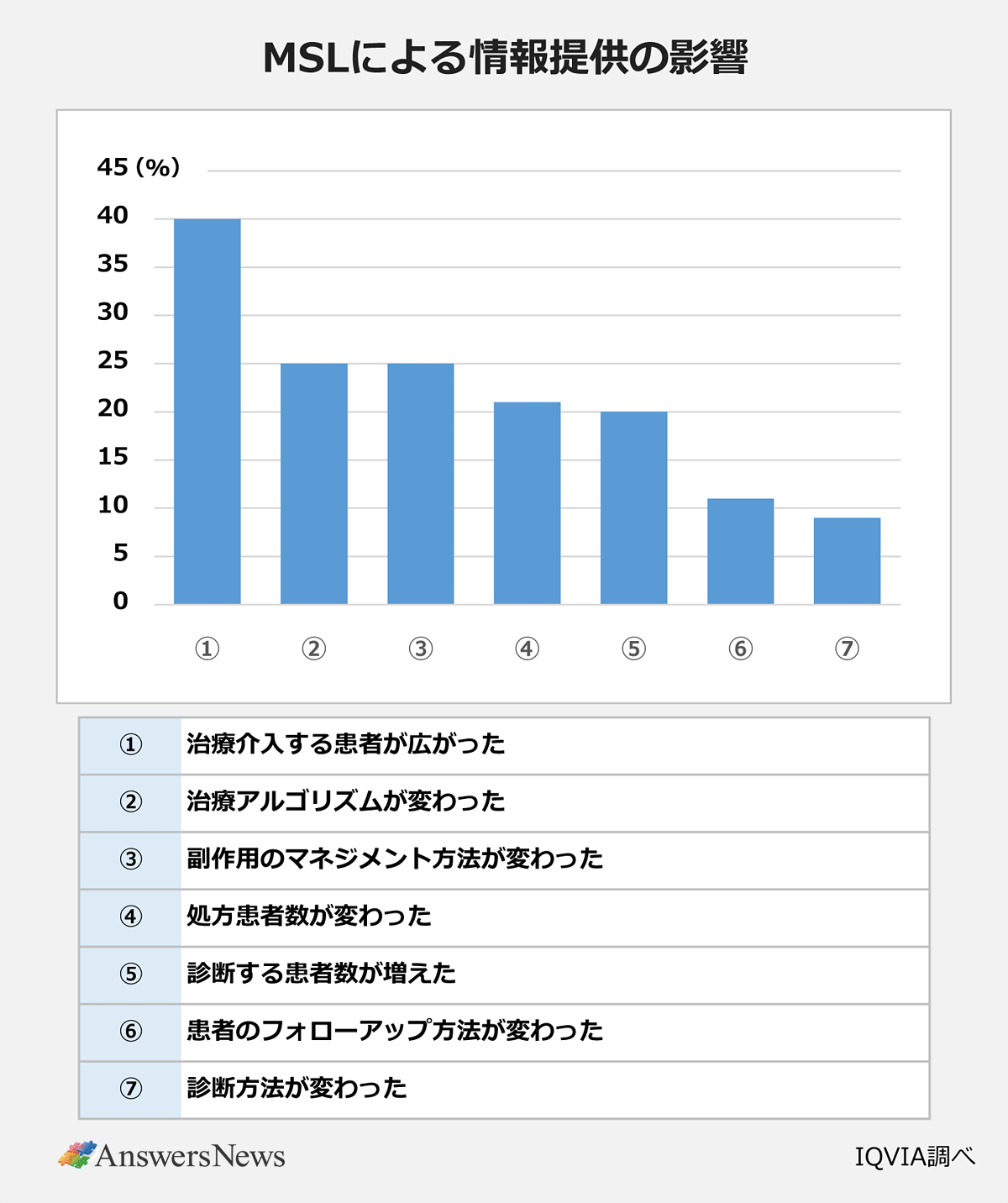

情報提供の影響「治療介入する患者広がった」が最多

パネリストが一致して評価したのは、情報提供による医師の行動変容。複数回答で最も多かったのは「治療介入する患者が広がった」で40%でした。田辺三菱製薬の矢田修宏メディカルアフェアーズ部長は、これを「メディカル活動の醍醐味」と強調。希少疾患や難病は治療困難で診断があいまいなこともあり「情報提供により選択肢が広がったことが分かる」と話しました。

大橋氏も「データを用いて科学的討議を行い、医療現場に変革をもたらすことがわれわれのミッション」とし、調査結果は活動の目指すところと一致していると述べました。久井氏は「患者数が増えたというより、(製品)導入や切り替えのタイミングが変わったのかもしれない」とし、治療方針に影響を与えた可能性を指摘しました。

オンコロジー領域か否かで分けると、「副作用マネジメント方法が変わった」はオンコロジーが32%で非オンコロジーが13%、「診断する患者数が増えた」は13%と31%で差があります。

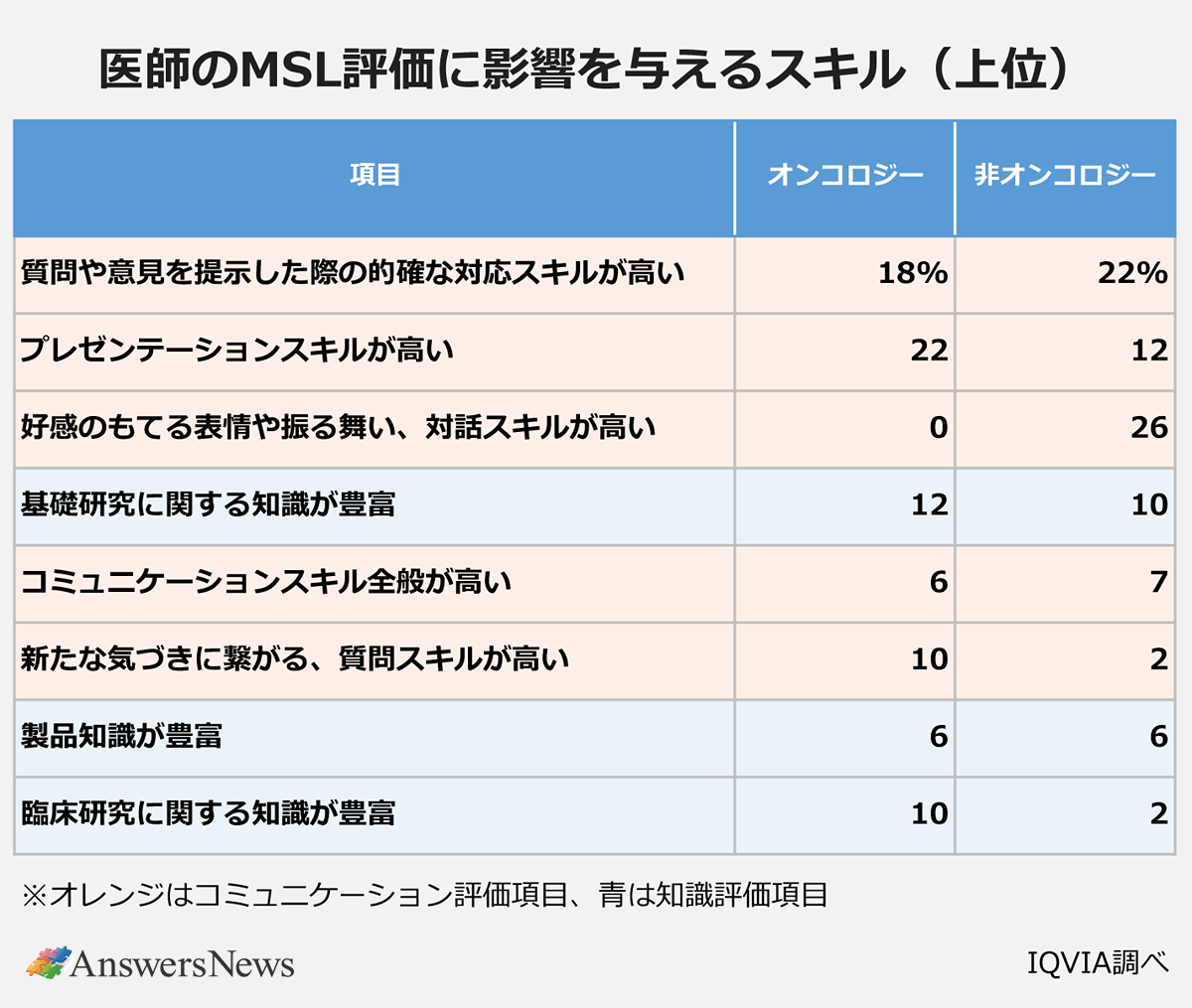

求めるスキル「オンコロジー」「非オンコロジー」で違い

医師がMSLに求めるスキルは、オンコロジーと非オンコロジーで明確に異なる項目があります。スキルの各項目を「コミュニケーション」と「知識」に分けると、全体ではコミュニケーション能力を評価する声が多くなっています。ただ、そのうち「プレゼンテーションスキルが高い」はオンコロジーの22%に対し非オンコロジーは12%に低下。「好感の持てる表情や振る舞い、対話スキルが高い」を求めたのは前者が0%だった一方、後者は26%と全項目で最高でした。

矢田氏は「専門知識があってもベースとなるビジネススキルが高くなければうまく活用できない」とし、久井氏も「サイエンティフィックであることにこだわりがあるMSLが多いが、ビジネスパーソンとしてのスキルがないと武器が届かないことが示された」とし、「真摯に受け止めたい」と話しました。