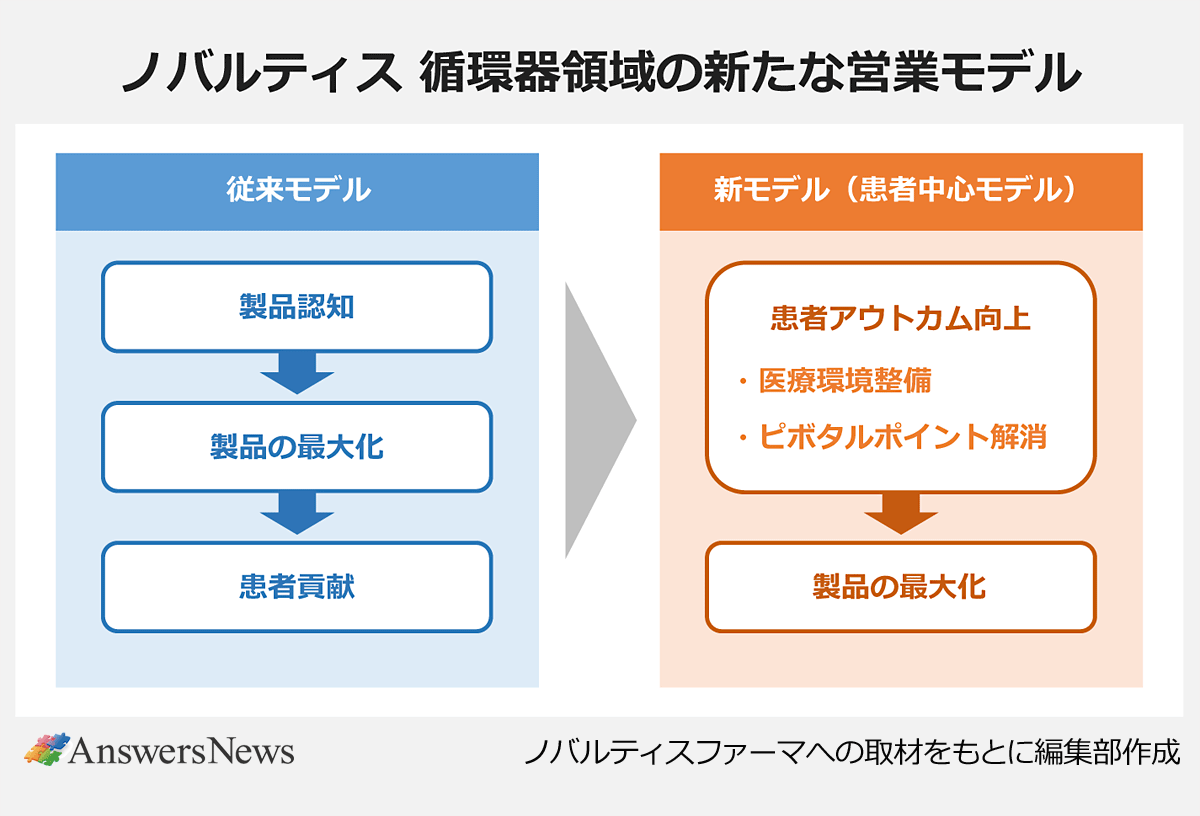

ノバルティスファーマが、循環器領域の営業活動を大きく転換させています。医師への製品認知に重きを置いてきた従来のスタイルから、各地域の医療環境整備や医療課題解決を最重視するモデルへと変更。患者アウトカムを向上させることで、結果として製品価値の最大化につなげます。現在、全国10拠点で先行して行っており、革新的新薬の上市を背景に来年1月から全70拠点に拡大する方針です。

INDEX

発想を逆転

新たな営業モデルがスタートしたのは2年前。鳥取、島根、岡山の各県で導入し、今年から10拠点に広げています。「製品の最大化こそが患者貢献につながる」という従来のマインドセットは企業目線だったとの反省に立ち、「患者中心」へと明確に舵を切りました。治療によって患者の状態を改善することが製品の最大化につながるという考え方で、従来とは逆の発想です。

営業活動の現場では、各地域の医師会、基幹病院、行政、患者団体といったステークホルダーから医療課題を聞き取るとともに、医療環境の整備状況を把握します。これまでもこうした情報収集は行っていましたが、MRや営業所長レベルでの対応にとどまっていました。新モデルでは、「メディカル」「バリューアクセス」「ペイシェント」といった職種とともにチームを組み、クロスファンクショナルに進めます。

MRは本社から示される営業戦略に従って活動するのではなく、地域単位で独自にアプローチします。もちろん、個別製品の情報提供活動がなくなるわけではなく、ディテールに入る前に、まず地域の医療環境整備や医療課題解決に取り組む姿勢を伝えることになります。

現時点で新モデルの対象としている製品は、2023年11月に発売した家族性高コレステロール血症/高コレステロール血症治療薬のPCSK9阻害薬「レクビオ」。同薬はハイリスク患者の心筋梗塞を2次予防する医薬品ですが、この領域では動脈硬化性疾患でイベントを経験した患者のLDLコレステロール管理率が全国平均で30%程度にとどまることが課題となっています。LDLコレステロールの厳格管理の重要性に対する認識が医師によってまちまちなことが背景にあり、結果として最新ではない医療が行われている実態もあるといいます。

こうした状況に対して営業現場では、地域格差是正のためのクリニカルパス実装を医療機関に提案。レクビオを推奨するパスではなく、高用量スタチンや作用機序が異なるエゼチミブ、レクビオを含む注射剤の導入プロセスなどを改善のポイントとして示します。

MRの評価は2階建てに

新モデルの導入に対し、現場MRの混乱や戸惑いはなかったのでしょうか。同社の加藤善隆・執行役員ジェネラルメディスンマーケティング本部長は、スタートから3カ月ほどは課題の特定や状況把握に時間を要したものの、「製品に偏ったクリニカルパスではない、医療環境の整備に着目したアプローチは理解を得やすかった」と話します。基幹病院が複数あるところもあれば、1施設のみでアクセスが悪いところもあるなど、地域の状況は想定以上にばらばらでしたが、現状をきちんと把握した上での提案は医師や医療機関にスムーズに受け入れられたようです。

医療課題の収集に時間をかけると、販売活動が後回しになることも懸念されそうですが、加藤氏は「市場成長率やマーケットシェア、目標に対する達成率などはモニターしている。新しいモデルを実施している地域は、これらの数値がいずれも高い」と説明。結果が出るまで半年かかりましたが、成果が出ている以上「(全国で)やらない理由はない」と言います。

MRの働き方も大きく変わりました。本社の戦略を現場の医師に届けるというやり方では、応用が利かなかったり受け身になったりしがちです。新たな活動目標が設定されることで「日常的なMRの情報提供活動に変革を促している」(加藤氏)といいます。

MRの人事評価は2階建てとなります。医療環境の整備や医療課題の解決という目標に対して各地域で達成度を測定するOKR(オブジェクティブ・キー・リザルト)を設定。マーケットシェアや売り上げ目標の達成率などは、ここから除外します。営業成績は別の基準であるインセンティブスキームで評価することとし、その比重は低下させます。

新モデルは地域の医師や医療機関とのつながりを強め、関連指標の向上にも結び付くといいます。顧客の愛着度を数値化した「NPS」(ネットプロモータースコア)もモニターしていて、非実施地区に比べ高いスコアを記録。売り上げに表れない定性的な指標でも医師からの信頼を得ているといいます。

モデル転換「革新的新薬が後押し」

当初は慢性心不全治療薬「エンレスト」と2製品での実施を予定していましたが、急激な変化による現場への過度な負荷を懸念し、レクビオ1製品でのスタートとなりました。特にエンレストは心不全と高血圧症の2適応を持っており、現場の対応がより煩雑になることが予想されました。

そもそも大都市圏以外から開始したのは、都市部になるほどステークホルダーの数が増え、調整が難しくなるからです。シンプルな構造で新しいプロジェクトを試したいと考えました。来年から始める全国展開もレクビオだけを対象とします。エンレストやほかの新薬は今後の検討テーマとなりますが、全面的に新たな営業形態に移行することも視野に入ります。

こうした方針転換は戦略・戦術だけで前に進むものではなく、「革新的な医薬品が後押しする」と加藤氏は強調。医療環境の整備や医療課題の解決が市場拡大につながる薬剤だからこそ可能になると言います。

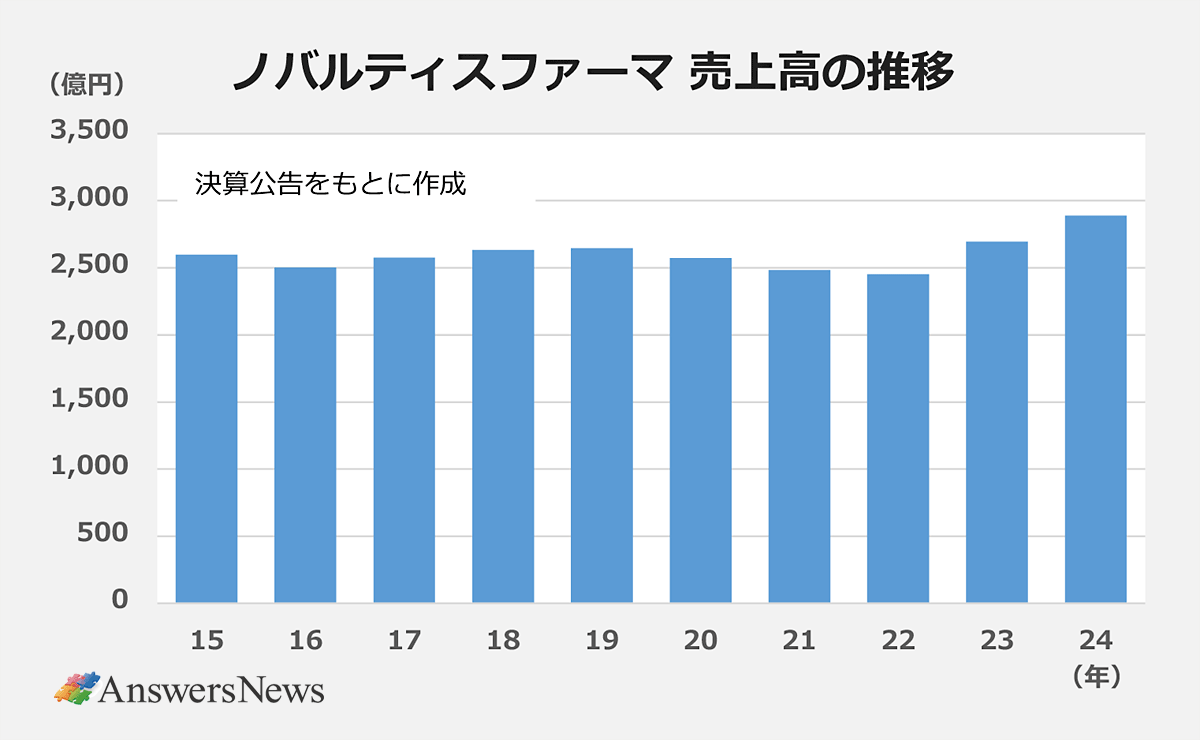

同社はこの数年で多くのスペシャリティ新薬を発売してきたものの、業績に反映されない時期がありました。ただ、「マイナーな差別化を繰り返す製品では、こうした発想にはつながらなかった」(加藤氏)と考えており、新モデルと新薬開発の方向性との相性の良さを強調します。製薬各社の営業ではデジタルやITの導入が盛んですが、このモデルはテクノロジーより足を使った情報収集やクロスファンクショナルな議論などアナログ的な要素が重要になることも特徴のひとつです。

従来型営業の限界を認識し、売り上げ重視からの脱却を目指す新たな試みは、来年から全国へと展開されます。