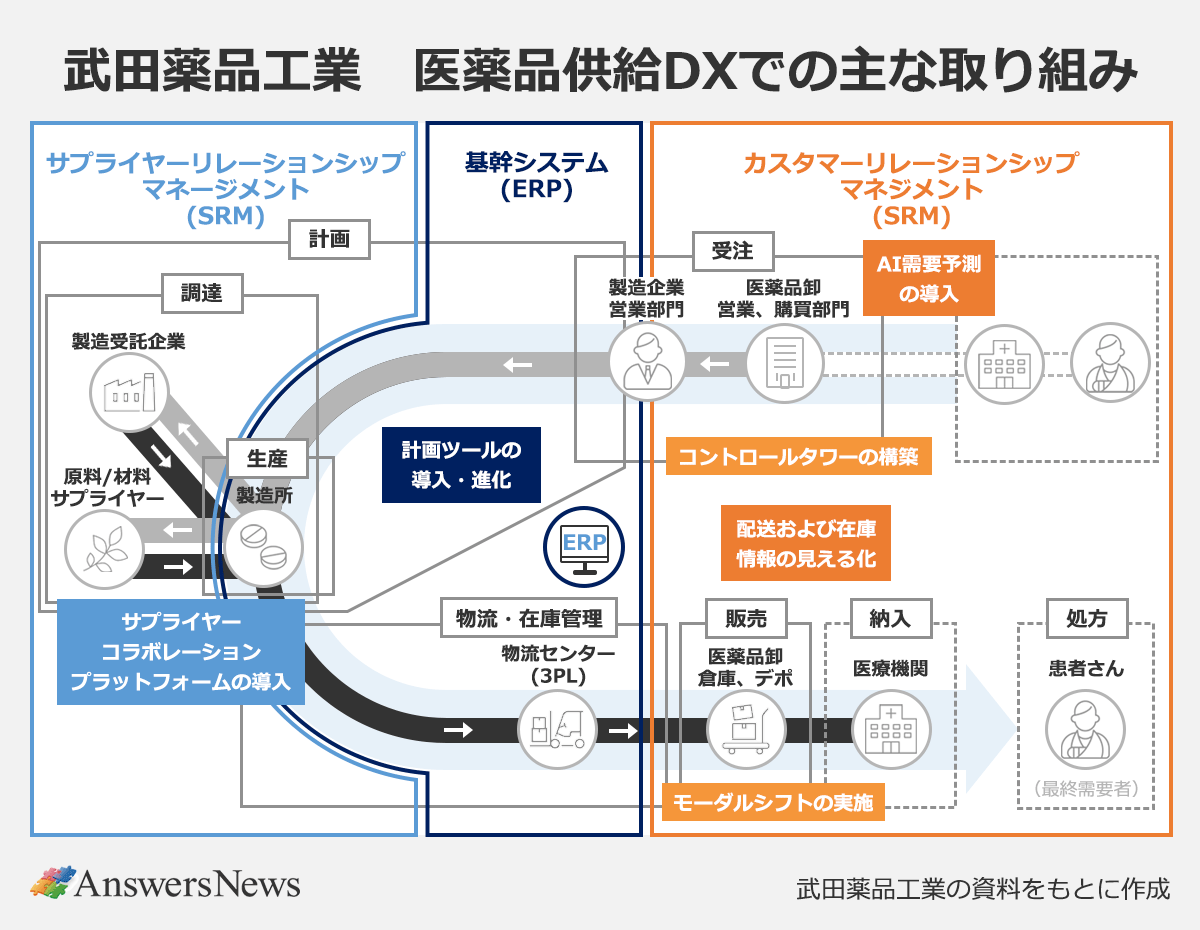

武田薬品工業が国内の医薬品供給のDXを加速させています。2020年から段階的に取り組む物流・在庫をリアルタイムで可視化する取り組みに加え、今年からAIによる需要予測を開始。将来的には、サプライチェーンを川上から川下まで見える化し、医薬品供給をエンド・トゥ・エンドでマネジメントできる仕組みの構築を目指します。

製品特性変化「従来の配送・在庫モデルでは難しい」

武田薬品が医薬品供給のDXの取り組みを強める背景について、同社グローバル マニュファクチャリング & サプライ ジャパン サプライチェーン部の吉成友宏部長は、買収や研究開発方針の変化で「製品特性がものすごく大きく変わってきた」と話します。「高額で有効期限の短いバイオ医薬品が増えていくなか、期限切れで廃棄せざるを得ない状況が生まれています。従来の低分子医薬品のように、在庫を積んでおき、必要に応じて補充する受動的・静的な配送・在庫モデルでは難しいという問題意識がありました」

全国医学部長病院長会議が今年行った調査によると、薬価10万円以上の高額医薬品の廃棄金額は1大学病院あたり424万円で、使用期限切れによる廃棄はその約3割(137万円相当)を占めます。廃棄を防ぐための院内在庫管理にかかるコストもあり、働き方改革や物価高騰で病院経営が圧迫されるなか、柔軟な供給体制を求める医療機関側の声も大きくなっています。

「製薬業界が他産業と最も違うのは、最終的な患者需要がわからないこと。一般消費財などはPOSシステムを通じて需要をデータとして確認できますが、医療用医薬品ではそうしたことができません」(吉成氏)。そこで取り組みを始めたのが、AIによる需要予測です。

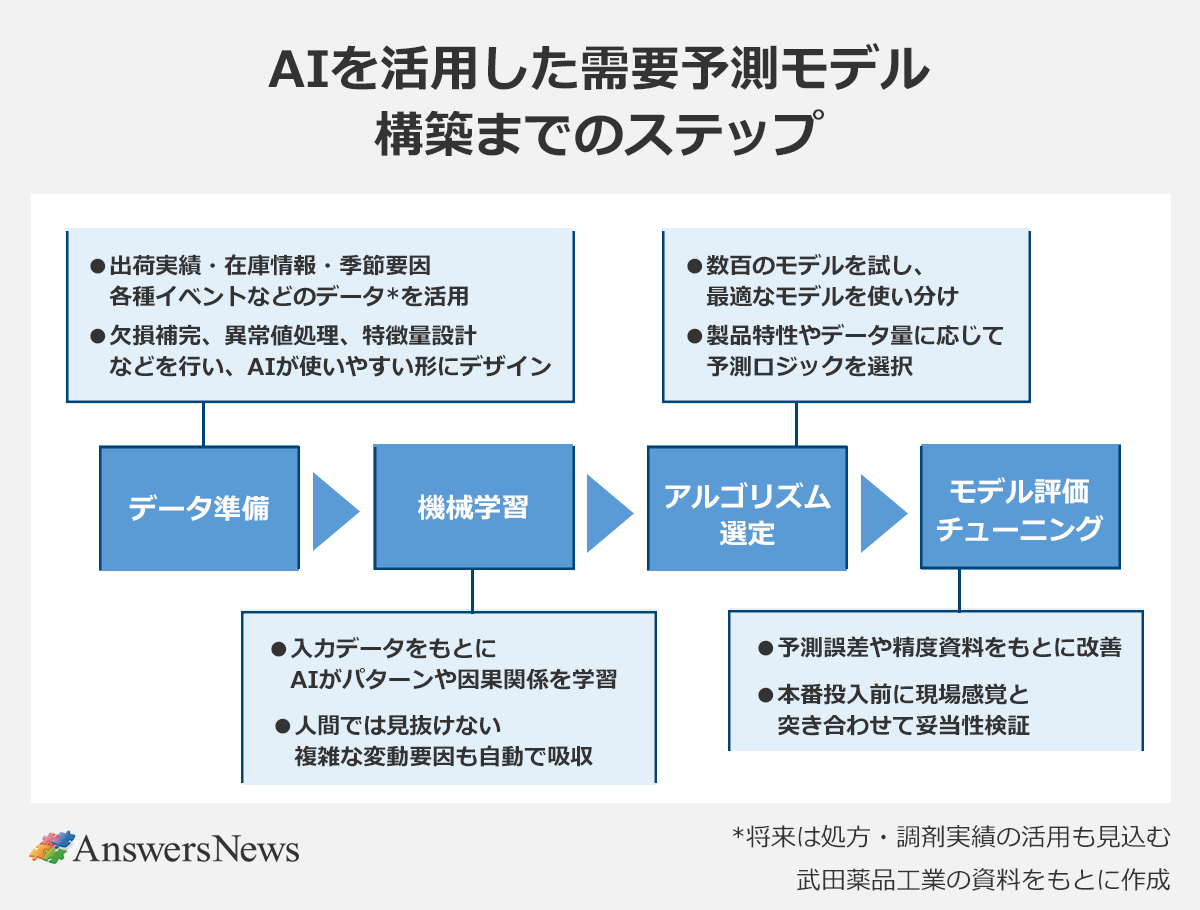

武田薬品では、製品ごとに3年先までの需要を予測する毎月のプロセスにAIを導入。出荷実績や市場在庫、市場動向、薬価といった情報をAIに学習させて需要予測モデルを構築し、客観性の高い予測の実現を目指しています。

もともと同社では、需要予測は過去のトレンドや実績に基づく統計をもとに複数の担当者が計算していました。後発医薬品や競合品の参入、適応拡大といった市場が大きく変動するイベントの影響は、担当者の経験や知見で補って予測に反映してきました。

しかし、この方法は計画担当者の主観によるバイアスが入りやすく、その結果、「実際よりやや大きめの予測になることが多く、在庫がだぶつく傾向にあった」(吉成氏)のが実情です。AIを活用することでバイアスを抑えることができると期待します。

製品の7割、AIのみで需要予測

AIによる需要予測は2024年に検討を始め、今年春ごろから実際の業務で活用をスタート。同部サプライチェーンストラテジー&デジタルヘッドの中島武史氏は「予測の精度が80%を超えた段階で本格的に運用できると判断しました。直近は80%台後半まで精度は上がっています」と話します。製品ごとの予測アルゴリズムは、AIが出した候補から人が最適なモデルを選定。フィッティングをかけた後、予測誤差や精度指標をもとに実用レベルまでチューニングしています。

AIによる需要予測は、学習データが豊富な製品群で特に力を発揮しやすい一方、「患者数や出荷数量が限られ、1人の患者の動向に販売量を左右されるような希少疾患の製品の予測はやりづらい」(中島氏)。モダリティによる違いはないといいます。

現状は、出荷数量の多い需要安定品を中心に7割程度(100製品弱)がAIによる自動予測のみで対応できており、「複数人で1週間かかっていた作業が30分程度で終わるようになった」(中島氏)。従来よりも高頻度での予測も可能になりました。効率化で生まれた人員の余力は、学習データが少ない新製品や希少疾患の製品の予測に集中。自然災害やパンデミックといった有事の際も人が力を発揮します。中島氏は「今後はAIでの自動化の割合を80~90%まで高めていきたいです。新製品の予測もAIでできるよう取り組んでいます」と話します。

デポレベルで在庫を可視化

AIによる需要予測とともに武田薬品が「供給DXの鍵」とするのが、物流・在庫のリアルタイムでの可視化。20年ごろからIoTを活用した温度・位置情報の取得を始め、今年からは希少疾患などの一部の製品について、医薬品卸の各物流拠点にある在庫の見える化も行っています。「デポレベルで見える化することによって、有効期限の短い製品が眠っている状態をなくしたい」と吉成氏は話します。

トレーサビリティを高めることによって、配送遅延や温度逸脱などのイベントを検知するモニタリングシステムや、卸が必要とするロット情報をいつでも確認できる体制を構築。ブロックチェーン技術を使った三菱倉庫のデータプラットフォーム「ML Chain」を導入し、改ざん不可の情報共有を実現しました。

こうした取り組みによって可能になったのが、鉄道へのモーダルシフト。保管温度帯が室温(1度~30度帯)となる製品を中心に、23年10月から地域ごとに順次切り替えています。東北から始まり、現在は九州や四国へと地域を広げている最中。最終的には北海道まで拡大し、従来比で約60%のCO2削減を目指しています。

「標準化すべき点が多く、一歩ずつ進めているのが現状。たとえばパレットの大きさは、まだ標準化できていない部分です」と吉成氏。先陣を切ることで、業界全体でモーダルシフトの流れを加速させることも意図しています。吉成氏は「規模の経済性が働くので、われわれとしてもどんどん入ってくださいと呼びかけています」と話し、そう遠くない未来に共同化も始まると見通します。

武田薬品の吉成友宏氏(左)と中島武史氏

DXで目指す最適供給のビジョン

武田薬品が供給DXの取り組みで描くのは、川上から川下までの見える化を通じて供給をエンド・トゥ・エンドでマネジメントできる世界です。「やりたいことは必要なところに必要なものを届けること」と吉成氏は話します。

川上のサプライヤー側でも、18年にコラボレーションプラットフォームを導入。武田薬品の在庫状況に合わせてベンダーが補充を行っていく、いわゆるベンダーマネジメントインベントリを目指しています。川下と違ってサプライヤー側に強いインセンティブがないため活用は進みにくいものの、「一部のニッチな領域」(吉成氏)で実現できているといいます。製薬業界のビジネスモデル上、自社だけで抱え込むのは現実的ではなく、将来的にはほかの製薬企業を巻き込んでデータ連携を図っていくことも視野に入れています。

さらに、基幹システム(統合基幹業務システム)内の計画ツールのDXにも取り組む考え。DXによる省力化や効率化を通じ、AIによる需要予測を最大限活かす生産計画を目指します。「すでにAIによって需要予測を高頻度でできるようになっています。計画ツールがそれとシンクロできれば、急な需要変動の調整にもすぐ対応できるようになるでしょう」(吉成氏)。