アステラスが茨城県つくば市の研究所で所有する双腕ロボット「まほろ」(2023年撮影)

アステラス製薬と安川電機による、ロボットとAIを活用した再生医療等製品製造の合弁会社「セラファ・バイオサイエンス」が始動しました。安川電機の汎用ヒト型ロボット「Maholo(まほろ)」とAIを使って新たな細胞医薬の製造プラットフォームを開発し、実用化に向けたプロセス開発と治験薬製造を支援します。

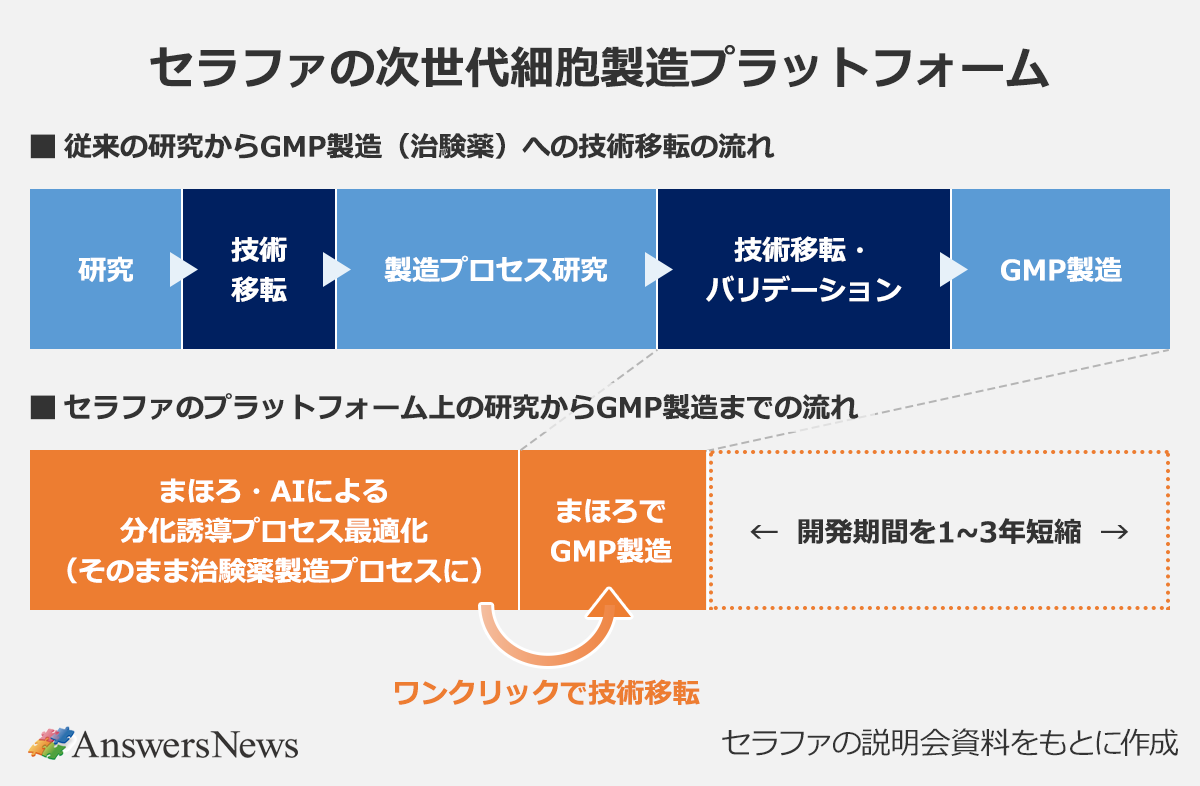

「開発期間を1~3年短縮」

セラファには、アステラスが60%、安川電機が40%を出資。社長には、アステラス製薬でCMCディベロップメント原薬研究所長を務めていた山口秀人氏が専任として就任しました。

セラファが目指すのは、細胞医療製品の実用化を阻む製造の壁―死の谷―の克服。安川電機子会社ロボティック・バイオロジー・インスティテュート(RBI)が開発した研究用汎用ヒト型ロボット「Maholo(まほろ)」とAIを活用し、研究成果の実用化を目指すアカデミアやスタートアップに、プロセス開発から治験薬のGMP製造までを支えるプラットフォームを提供します。加齢黄斑変性向けにヒト多能性幹細胞由来網膜色素上皮細胞などを開発するアステラスは、2017年にまほろを導入し、活用してきました。

セラファの山口社長は、合弁会社設立の背景となった細胞医療製品の製造をめぐる課題について、次のように話します。

「細胞医薬が従来のモダリティと明確に違うのは、直径1ナノメートル以下の低分子化合物と比べて2万倍以上の大きさを持ち、抗体やウイルスよりもはるかに大きいこと。その上、細胞は移植されたあと体内でタンパク質などを合成・分解する『生きた工場』となる。こうした細胞医療製品の特性が製造を難しくしている。

細胞医療はプロセス・イズ・プロダクトと言われる。細胞はもともとヒトの体内にあるもので、細胞そのものについて特許を取ることはほぼできず、製法が特許性を持つプロダクトだ。そうすると、製造段階でプロトコルの変更が必要になった場合が問題となる。たとえば、ゲノムの異常やがん化の懸念などを理由にプロトコルを変えると、研究段階で行った安全性などの検討をゼロからやり直す必要が出てくる。それを乗り越えたとしても、あとあと再現性やスケールアップの課題に直面することも少なくない。

セラファは、ファーマとロボティクスの融合によって、こうした課題に挑む」

まほろは、人間と同じ器具・機器を使い、熟練者の手作業と同等の作業を自動で行うことができる「ヒトの作業をヒト以上にできるロボット」(山口社長)。たとえば細胞培養なら、▽細胞観察▽細胞剥離▽細胞回収▽遠心濃縮▽細胞数計測▽細胞播種――といった繊細さが求められる作業を1台でこなすことができます。作業プロセスやその結果をデータとして記録し、高い再現性を持つのも特徴。これにより、研究段階で確立したプロセスを工場に設置したロボットへとワンクリックで技術移転できるようになります。

山口社長は「われわれは、研究と製造プロセス研究を1つにまとめ、AIとロボットにプロセスをつくらせることを提案する。最適化したプロセスをGMPサイトのまほろに転送し、そこで治験薬製造までを請け負う」と説明。「従来比で開発期間を1~3年短縮でき、コスト削減やマネタイズの早期化によって1製品あたり約40億円の利益につながる」と期待します。

過去に理化学研究所が行った実証実験では、マニュアルで5年かかるプロセス開発を半年で達成できたという報告があり、アステラスもiPS細胞からNK細胞を作るプロセスをまほろとAIで最適化したところ、最適化前と比べて50~100倍の収率を達成できたといいます。

CDMOと一線画す「PRDMO」に

山口社長は「われわれは、アカデミアやスタートアップはもちろん、製薬企業や政府機関、CDMO、ベンチャーキャピタル(VC)など再生医療エコシステムに関わる全方位のステークホルダーのハブになる」と話し、「通常のCDMOとは一線を画したPRDMO型(Pはパートナーシップ、Rはリサーチ、Dはディベロップメント、Mはマニュファクチャリング)のビジネスを目指す」と強調。将来的なスケールアウトでは、ほかのCDMOとの連携にも含みを持たせています。

PRDMOとして具体的には、アステラスがこれまで細胞医薬の開発で蓄積してきた日米欧3極との薬事対応や治験薬製造といった経験を活かしたサポート、さらにはVCとのエンゲージメントを通じた出口戦略の支援まで行っていく考えです。売上高は「33年度をめどに40~50億円程度を目指す」(山口社長)としています。

セラファ・バイオサイエンスの山口秀人代表取締役社長CEO

セラファは現在、アステラスの本社の一角を間借りしていますが、年内をめどに共同研究先である東京科学大湯島キャンパスに移転し、来年1月から外部営業を始める計画です。プロセス開発を受託する研究拠点は大阪市の中之島クロスに整備し、来年4月から稼働する予定。再生医療スタートアップが集積する中之島を拠点にシーズを拾い上げることを目指します。

合弁設立の主眼であるGMP製造拠点は、アステラスのつくば東光台事業所にあるマルチ治験薬棟に整備。無菌操作の確保などのGMP対応を確実にし、27年10月には治験薬製造の受託を開始できるように体制を整えていきます。初期の商用生産も手がけたい考えで、29年度以降は海外展開も視野に入れています。現在の従業員数は18人で、海外展開が本格化するころには50人弱まで人員を拡大する方針です。

プラットフォームのコアとなるまほろは、中之島のプロセス開発拠点とつくばGMP拠点に1台ずつ配置し、アステラスがつくばや京都大iPS細胞研究所(CiRA)に保有するまほろや、RBIのまほろともクラウド上で連携させていく考え。ほかのまほろユーザーが研究開発するシーズのプロセス最適化やGMP製造を担うことも想定しています。

セラファで取締役CTO(技術担当役員)を務める安川電機の清水圭氏は、「(アステラス以外では)まほろは主にはアカデミアなどで研究を目的に使用されている。われわれとしては、細胞治療を実用化させて初めて研究も持続的になっていくと考えており、アステラスと製造まで一緒にやることでエコシステムを動かしていきたい」とし、GMP施設の稼働は必達のマイルストンだと話しました。