エーザイと日本イーライリリーが、アルツハイマー病(AD)治療薬の展開を活発化させています。エーザイは販売中の「レケンビ」と開発中の抗タウ抗体で3つのオプションを提供する戦略を明らかにし、これらで「AD治療の世界標準」を目指すと宣言。イーライリリーの「ケサンラ」は副作用の少ない用法・用量の承認を取得しました。2剤とも投与患者は着実に増加しており、シェアを争いながら市場を拡大させています。

「発症抑制」「悪化抑制」「認知機能維持」

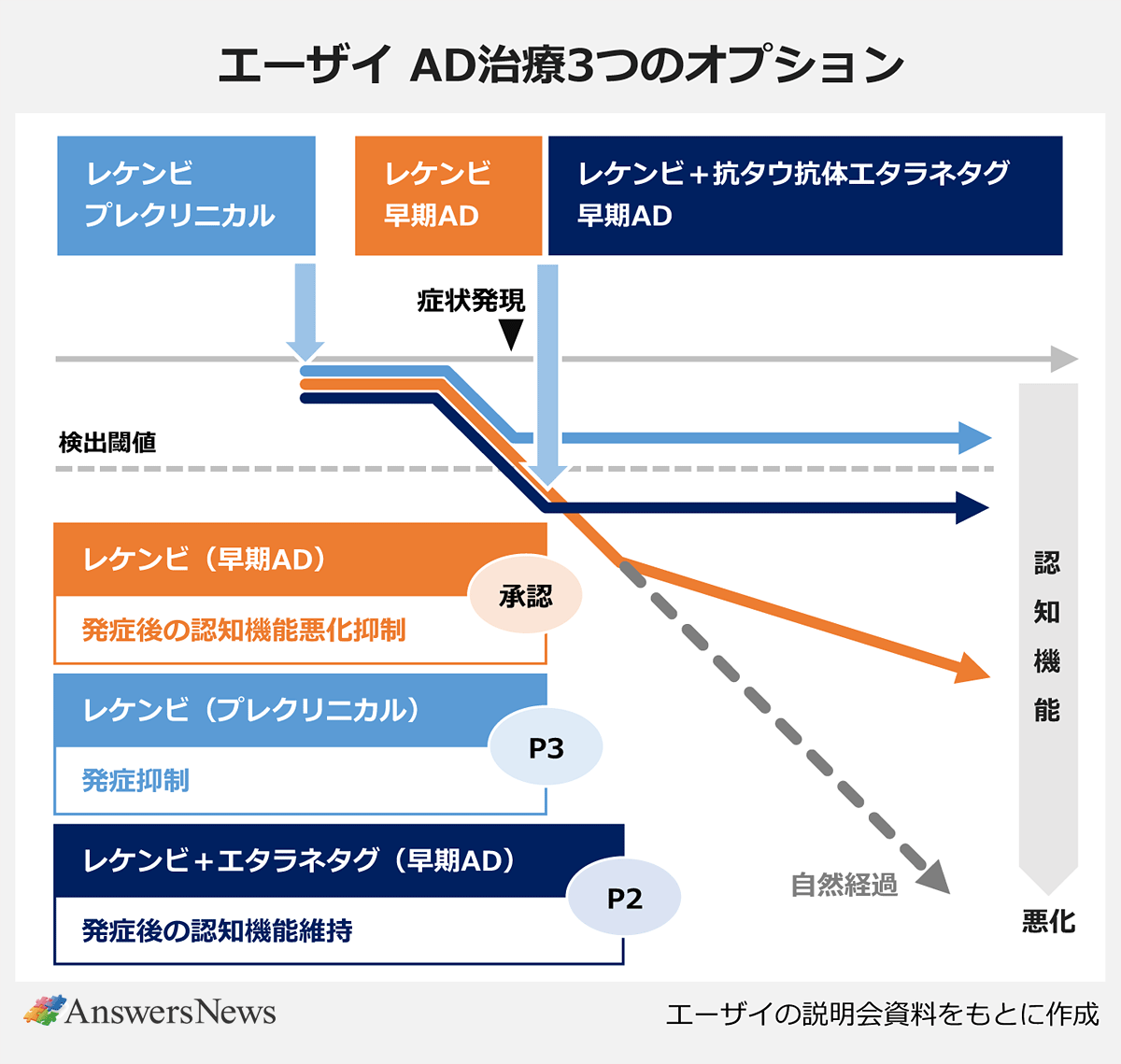

エーザイは今月9日、「AD Day」と題する投資家・メディア向け説明会を開催し、レケンビを軸としたAD事業戦略の全体像と将来ビジョンを説明。「ADフリー社会における治療の世界標準を目指す」とし、▽レケンビ単剤による発症後の認知機能悪化抑制▽レケンビ単剤による発症抑制▽レケンビと抗タウ抗体エタラネタグ(一般名)の併用による発症後の認知機能の維持――の3つのオプションを提供する包括的戦略を明らかにしました。

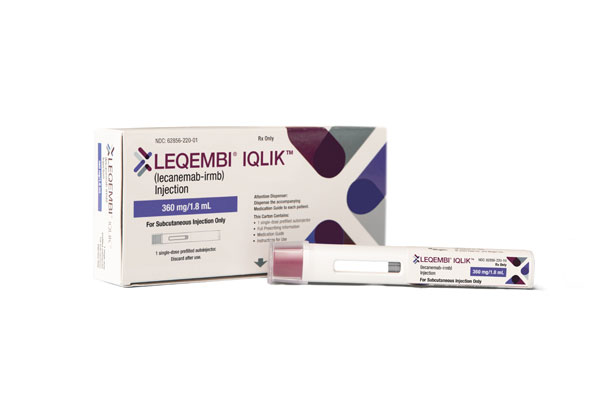

普及のカギとなる診断・治療のパスウェイについては、効率化が進みパラダイムシフトが起こることを想定します。血液バイオマーカー検査によって簡便にアミロイドベータ(Aβ)レベルを確認することができるようになると見通し、検査をかかりつけ医に担ってもらう体制を構築します。米国で10月6日に発売した皮下注オートインジェクター製剤は、国内でも年内の承認申請を予定。承認されれば在宅治療が可能となり、かかりつけ医の役割はさらに大きくなります。

10月に米国で発売した皮下注オートインジェクター製剤「レケンビ アイクリック」(エーザイ提供)

ケサンラ、新投与法でARIA-Eの相対リスク40%減

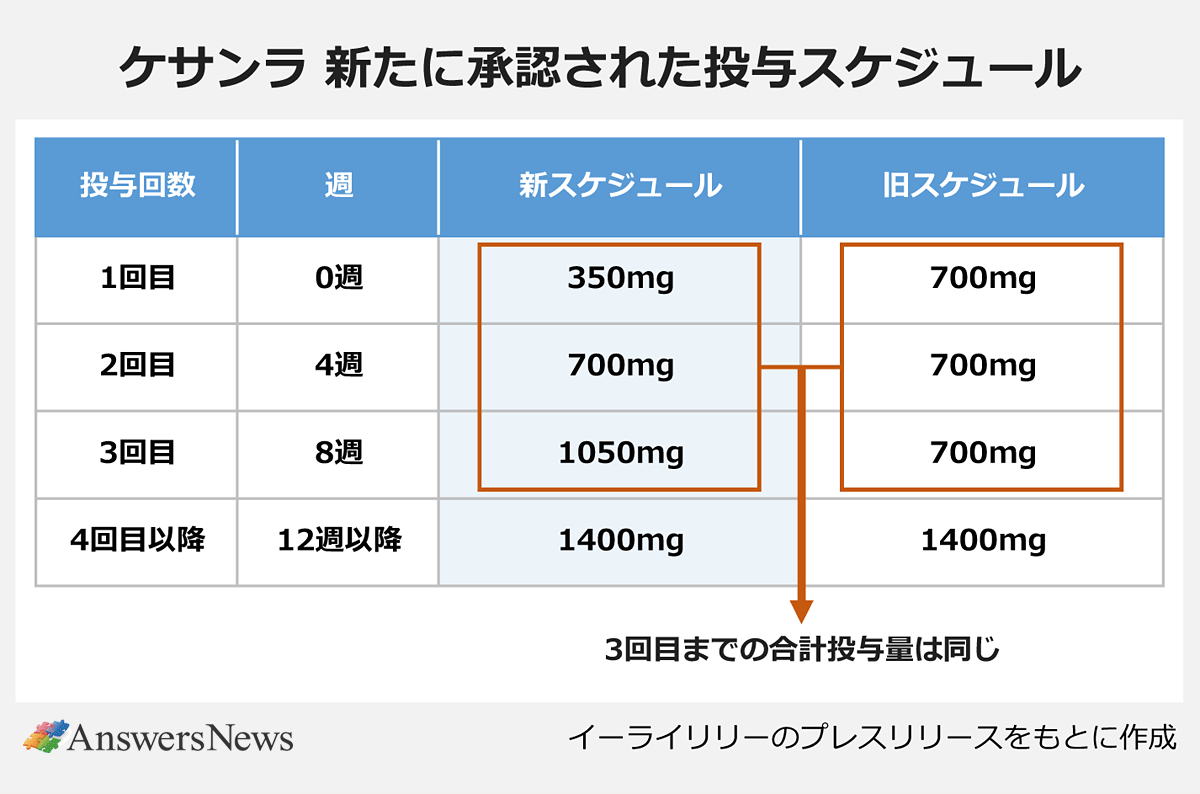

一方のケサンラは8月、副作用の少ない新たな用法・用量の承認を取得。これまでは初回、4週目、8週目にそれぞれ700㎎を投与し、12週目から1400㎎に増量していました。新たな投与スケジュールは、初回に350㎎を投与したあと、4週目700㎎、8週目1050㎎と段階的に増やし、12週目以降の1400㎎へとつなげます。新・旧とも、初回から3回目までの合計投与量は2100㎎で変わりません。

新投与法は海外臨床第3b相(P3b)試験「TRAILBLAZER-ALZ6試験」の結果に基づきます。同試験では、抗Aβ抗体の副作用であるARIA-E(アミロイド関連画像異常-浮腫/浸出液貯留)の発現割合や、Aβプラーク沈着への影響を検討。主要評価項目である24週時のARIA-Eの発現割合は、従来法が23.7%、新投与法が13.7%で、相対リスクが40.5%低下しました。副次評価項目の脳内Aβプラーク沈着は、両者で明らかな違いは見られなかったといいます。

国立循環器病研究センターの猪原匡史部長は9月にリリーが開いた説明会で、「ARIAはほとんどが無症状とはいえ、一部は重症化する。4割減というのは相当に大きい」と評価しました。レケンビのP3試験でのARIA-E発現率は12.6%。異なる試験のため直接比較はできないものの、数字上は両剤がほぼ並んだことになります。

エーザイはRWD公表、リリーは効果の持続アピール

エーザイは今月の説明会で、レケンビを最初に発売した米国でのリアルワールドデータを公表。9施設178人の患者(平均治療期間375.4日)の使用実態を見ると、87.4%が治療を継続しており、76.9%は次の病期に進行していませんでした。マイルドAD患者の6.7%は病期のステージが改善されたといいます。有害事象としてのARIA-E/ARIA-Hは13%、頭痛、悪寒、発熱といったインフュージョンリアクションも3%にとどまりました。

治療の満足度(10点満点)は患者が8.8点、医療従事者8.7点、介護パートナーは8.2点。患者や介護者から実感しにくいとも言われる症状の悪化抑制については、介護者から「以前ほど同じことを繰り返さなくなり、衝動的な言動も減った」「集中力や注意力の持続時間が長くなった」「活動的になった」といった声が上がっています。

レケンビとケサンラで大きく異なるのが治療期間です。レケンビは18カ月の初期治療後、維持投与を継続しますが、ケサンラは最大18カ月もしくはAβプラークの除去が確認された時点で投与を終了します。

これに関連し、米イーライリリーは7月、ケサンラの長期試験の結果を発表。それによると、ケサンラの投与を受けた試験参加者は、無治療の外部集団と比較して認知機能低下の抑制が認められ、その効果は3年間にわたり増大し続けました。より早い段階で投与開始した参加者の方が、疾患が次の段階に移行するリスクが低いことも示され、同社は「臨床的に意義ある効果は持続しており、早期治療介入の長期的な価値を裏付けた」としています。

国内の処方動向は

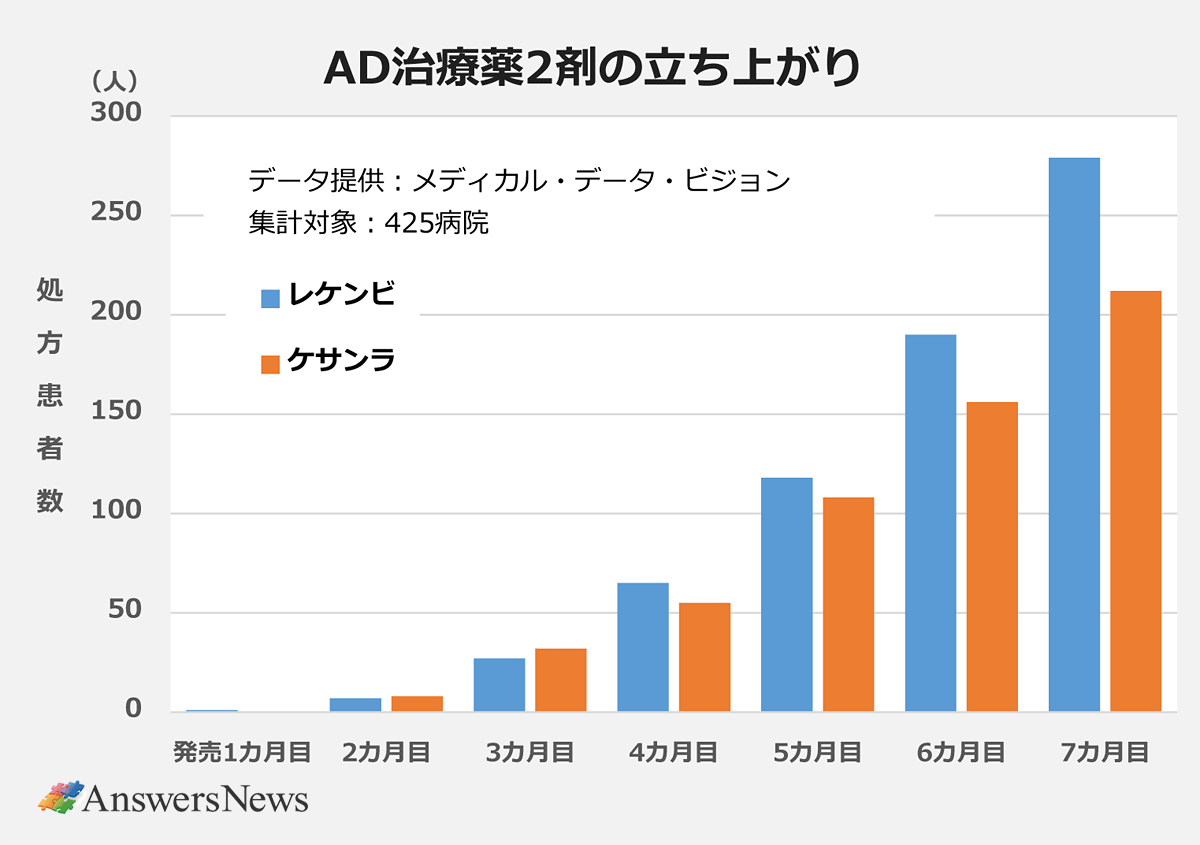

国内での処方動向はどう推移しているでしょうか。発売はレケンビが23年12月20日、ケサンラは24年11月26日。ほぼ1年の差がありますが、メディカルデータビジョンの分析(対象は425病院)によると、立ち上がりのスピードはレケンビがやや上回っています。ファーストインクラスへの期待も背景に、パイオニアとして市場を切り開いた強みを発揮している格好です。

ただ、ケサンラも着実に処方患者数を増やしています。今年5月のシェアは17%でしたが、7月時点(309病院を対象とした速報値)では24%まで上昇しました。当面は、両社の戦略や提示するエビデンスによってシェアがどう変化し、市場が全体としてどこまで拡大するかが焦点です。レケンビの今年4~6月期の国内売上収益は55億円で、通期では240億円を計画しています。

実際にどちらを選択するかは、医師それぞれに考え方があるようです。これまで両社が開いた説明会やセミナーで講演したKOLからは、「(毒性の強い)プロトフィブリルもターゲットとするレケンビを使いたい」「患者にニュートラルに2剤の説明をすると、4週に1回投与(の利便性)もあり多くがケサンラを選択する」といった声が聞かれました。