湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)を運営するアイパークインスティチュートの藤本利夫社長がAnswersNewsの取材に応じ、アイパークで新たに取り組む2つのスタートアップ支援などについて語りました。特に力を入れるのは早期段階への支援拡充。国からの補助も活用し、研究から製造までサポートする枠組みの構築を進めています。

レンタルCPCが11月に運用開始

湘南アイパークは11月から賃貸型CPC(細胞培養加工施設)の運用を開始します。主な対象は細胞医薬品の初期開発用の治験薬。商用生産に向けた体制構築の投資判断が難しい企業に、パイロット製造を行える場として期間を限らず貸し出す想定です。

武田薬品工業の研究所時代に動物試験エリアとして用意していた施設を改装し、大小2つのクリーンルームユニットを設置。原材料保管室、滅菌室、溶液調整室といった機能も備えます。品質保証は、再生医療CDMOのミナリスアドバンストセラピーズが企業の要望に応じてサービスを提供。ミナリスは、その後の後期開発向け治験薬製造や初期の商用製造までシームレスにサポートすることも視野に入れています。

湘南アイパークは9月、報道陣と利用検討企業を対象に賃貸型CPCの施設見学会を行った。大ユニットは約100㎡、小ユニットは約60㎡。画像左上は細胞製品保管室で、右上は大ユニットのグレードCエリア。下段はいずれも大ユニットのグレードBエリア。ここからさらに機器を増やし、各ユニットを1社ずつに貸し出していく

入居企業に加え、外部のスタートアップや細胞製造事業会社が関心を示しているといい、「すでに確度の高い話が進んでいます」と藤本氏。「細胞医薬は開発の遅延や中止が起こりやすい領域。これで大きく儲けるつもりはありませんが、事業が継続可能となる採算を取れるだけの回転数に持っていく必要はあります」とし、「可能かどうか今後2~3年で見極めていく」と話します。うまくいけば、将来スペースに新たなクリーンルームユニットを導入する計画です。

細胞療法、大企業はいずれ戻ってくる

藤本氏は、CPC運用の背景を「研究をきっちり日本に残すとともに、引き続き製造を日本でやっていける産業にしていかないと、国益には結びつかない」と説明します。

特に日本が重点を置く細胞移植や組織移植は製造がまだ確立していない領域。開発早期から並行して製造への取り組みを行う必要があります。アイパークでは研究集積拠点の強みを活かし、研究者と製造技術者が密に連携し、バックエンドフォースを繰り返しながらプロセスを仕上げていける環境を整えています。

一方、再生医療をめぐっては今月1日、武田薬品工業がガンマ・デルタT細胞療法をはじめとする細胞療法の自社研究開発を中止すると発表。デンマーク・ノボノルディスクも細胞治療の研究開発活動を中止すると報じられました。

横浜市で今月開かれた「BioJapan」でアイパークが行ったセミナーに登壇した英Cell and Gene Therapy Catapultのジョン・ケリー氏は、こうした大企業の動きに一定の理解を示しつつ、約30年前には抗体が「製造が難しい」とみなされていたことを例に挙げ、「買収などを通じて大企業は必ず舞い戻ってくるだろう」と指摘。藤本氏も取材で「商業的な成功例が1つでも出てくれば潮目は変わる」と話しました。アイパークは、そのための1つの布石としてCPCを運用していく考えです。

アイパークインスティチュートの藤本社長

支援の空白地帯を埋める「グラデュエーションラボ」

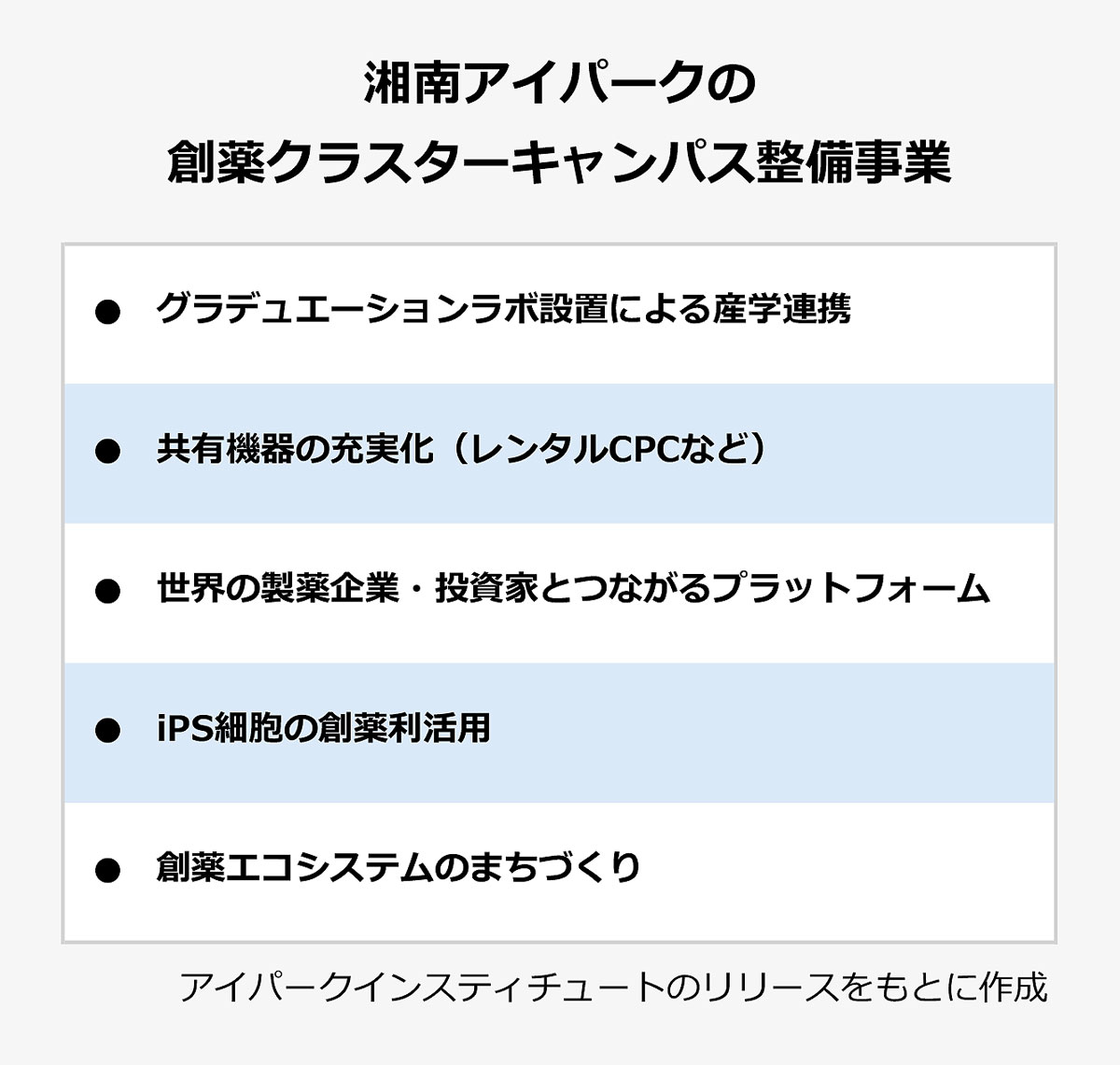

より早期のスタートアップを集積する取り組みも進みます。アイパークは今年7月、創薬エコシステムの発展を目指して厚生労働省が行う「創薬クラスターキャンパス整備事業」に5つの事業が採択されました。その中で新たに取り組むのが「グラデュエーションラボ」の設置。アイパークの一画に、大学やアーリーステージのスタートアップが集まる「大学のインキュベーション横丁」(藤本氏)をつくり、実用化に向けて出口志向で大学と企業の研究者を結ぶ空間の構築を目指します。

藤本氏は「日本には大学のインキュベーション施設と、大規模な商業施設との中間を埋める受け皿がなかった」と指摘。アイパークはこれまで、大企業と比較的規模の大きいスタートアップが集積するミックスモデルで歩んできましたが、「政府資金が入ったことで施設を安く開放する素地ができた」とし、アイパークとしては破格の値段で利用してもらえるようにする考えです。

グラデュエーションラボは、約1000平方メートルの施設を20~30の小部屋に分け、大学とアーリーステージのスタートアップ、提携目的の企業に開放します。アカデミアと企業が日々交流できる空間をつくるとともに、イベントによる仕掛けも定期的に行っていく方針です。

目立つ韓国企業の積極性「日本のハングリー精神試される」

現在、アイパークには124の企業や研究機関などが入居し、約2600人が働いています。キャパシティは限界に近付いており、拡張に向けた検討を今年7月に開始しました。神戸市の神戸医療産業都市にアイパーク神戸(仮称)として62区画を有するビルを建てる計画も始動しており、27~28年にかけて全体としてキャパシティを増強していく方針です。

韓国や台湾との提携を通じて集積が進むアジアのネットワークも、新たな展開を迎えています。その1つが、米スタートアップ支援施設ラボセントラルとの提携です。アイパークのネットワークから選抜されたアジアのスタートアップ5社に対し、米ケンブリッジの同施設で教育プログラムを提供するもので、スタートアップにとっては米国でネットワークを構築する機会となります。

米国ではバイオ投資が冷え込み、ウェットラボの空室率が25%に達するとも言われる一方、アジアへの注目が高まっていると言います。今年で2回目となる米VC・CVCとのパートナリングイベントもラボセントラルと合同で行う予定です。

プログラムに参加する5社は、アイパーク主催のピッチイベントに参加した16社と、追加募集した数社の中から選ばれることになりますが、ここで目立つのは韓国企業です。藤本氏は「ピッチイベントに応募した79社のうち約50社が韓国企業で、日本企業は約20社にとどまりました。入賞企業も5分の3が韓国企業。質も量も日本を上回る状況にあります」と話し、「そうしたハングリーさが日本のスタートアップにあるかどうかが試されています」と指摘。韓国との連携の主眼は、日本の製薬企業と韓国のスタートアップを結びつけてイノベーションを生み出すことですが、日本のスタートアップへの刺激にもつながってほしいと話しました。