最近、家族が体調不良になり、クリニックをいくつか回ったものの原因が分からず、紹介状を書いてもらって大学病院の総合内科を受診することになりました。私も付き添って一緒に診察室に入ると、待っていたのは2人の医師。1人はPCの前に座っていたので、もう1人の先生が診てくれるのかと思いきや、2人での診察でした。

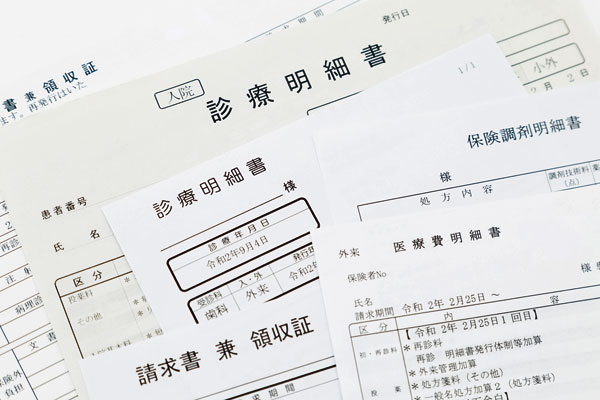

2人の医師は患者(私の家族)にそれぞれ質問し、互いに意見を交わしながら不調の原因を探っていました。ほぼディスカッションとも言える診察は30分に及び、その間、検査の提案と予約もしてくれました。驚いたのは会計をしたときです。窓口での支払いは500円もしませんでした。

安く医療を受けられるのはありがたいのですが、それにしても安すぎやしないかと心配になりました。大学病院の医師2人が知識や経験を総動員して行った30分の診察と、500円にも満たない自己負担――。まったく釣り合っていないと感じました。よく言われる話ではありますが、いざ目の当たりにすると「これで良いのだろうか」と不安になってしまいました。

最近、大学病院の経営危機に関するニュースをよく目にします。国立大学病院の収支は2023年度、04年の法人化後初めて赤字となり、24年度は赤字幅が拡大。25年度もさらに赤字が膨らむ見通しだと伝えられています。影響は医療提供にとどまらす、研究や教育にも及んできているそうです。

冒頭に書いたエピソードに、経営危機の背景の一端を見た気がします。提供する価値や投入するリソースに対して対価が低すぎます。患者としては助かりますが、両者のアンバランスの中で誰かが犠牲になっているわけで、それが病院の赤字として表出しているのだとすると、それは巡り巡って私たちが医療を受けにくくなる未来につながります。

国立大学病院は26年度の診療報酬改定で大幅な引き上げを求めています。一方で年金や介護を含む社会保障費は増大し、物価高騰のなかで社会保険料負担が私たちの生活を圧迫しています。先の参院選では複数の政党が社会保険料の負担軽減を訴えました。社会保障制度を維持していくため、給付と負担をどうバランスさせるのか。市民レベルでも議論が必要だと感じます。

女性初の自民党総裁に就任した高市早苗さんは、総裁選前、日本経済新聞などのインタビューで「税と社会保険、社会保障給付を一体的に議論する国民会議を立ち上げる」と語りました。少子化が想定を超えるスピードで進み、物価も高騰するなか、国民が健康で文化的な生活を将来にわたって安心して送ることができる社会制度の構築が急務です。

折しも少数与党の政治状況。誰が首相になるのか混沌とした状況ではありますが、新政権、そして政治には、党派を超えて国民を巻き込んだ議論と合意形成を期待したいと思います。もちろん、その際は「必要な薬を必要な人にどう届けるか」という視点もお忘れなく。

※コラムの内容は個人の見解であり、所属企業を代表するものではありません。

| 黒坂宗久(くろさか・むねひさ)Ph.D.。アステラス製薬アドボカシー部所属。免疫学の分野で博士号を取得後、約10年間研究に従事(米国立がん研究所、産業技術総合研究所、国内製薬企業)した後、 Clarivate AnalyticsとEvaluateで約10年間、主に製薬企業に対して戦略策定や事業性評価に必要なビジネス分析(マーケット情報、売上予測、NPV、成功確率、開発コストなど)を提供。2023年6月から現職でアドボカシー活動に携わる。SNSなどでも積極的に発信を行っている。 X:@munehisa_k note:https://note.com/kurosakalibrary LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/mkurosaka/ |