前回は、地域・組織・技術が自律的に動く「分散」が、プレシジョン・ヘルスケア(ご当地メディスン)の実装を加速させると書きました。では、分散する無数の「点」を、いかに「面」へと編み直すのか。ここで言う再編は同質の統合ではなく、異種の資産・意思決定・インセンティブを束ねる「エコシステム化」を指しています。それを実現するには、自社最適で回る「エゴシステム」からの脱皮が不可欠です。

【記事一覧】連載「2040年 ニッポン製薬新産業論」

日本でも、ファンドや総合商社なども参入して製薬企業の再編が進んでいます。第3回で触れましたが、再編は人材流動化のトリガーともなります。スタートアップがイノベーション創出の担い手として存在感を高める中、大企業からスタートアップやアカデミアへとヒトが循環し、そこから新たなビジネスが生まれていく好機ととらえることができます。

ただし、日本では、大企業と特にアカデミアとの間のコラボレーションにはいくつもの課題があります。たとえば、

▽「組織対組織」の連携の矮小化:共同研究は適正コストの算定やリスクマネジメントが不十分であり、「教授対企業研究者」の小さな関係に偏重しがち。包括的な契約設計、利益配分、COIやリスクの管理について、標準化が十分でないと言われる。

▽相互理解・意思決定速度の不足:産学官の人材流動性が低く、それゆえに研究段階からビジネス化を見据えた産学契約・知的財産戦略が欠けている。

▽トランスレーション・ギャップ:企業が求めるデータの幅や量(例:動物での安全性・再現性など)が大学側の準備水準を上回りやすく、進捗につれてゴールがずれる「期待値ギャップ」が指摘されている。

組織の出自や風土が異なれば、当然、すり合わせに労力がかかるものです。性質が異なる組織間の連携を高速で実現するには、何が必要なのでしょうか。モデルナを生んだ米ベンチャーキャピタル(VC)の事例を見てみましょう。

設計された協創

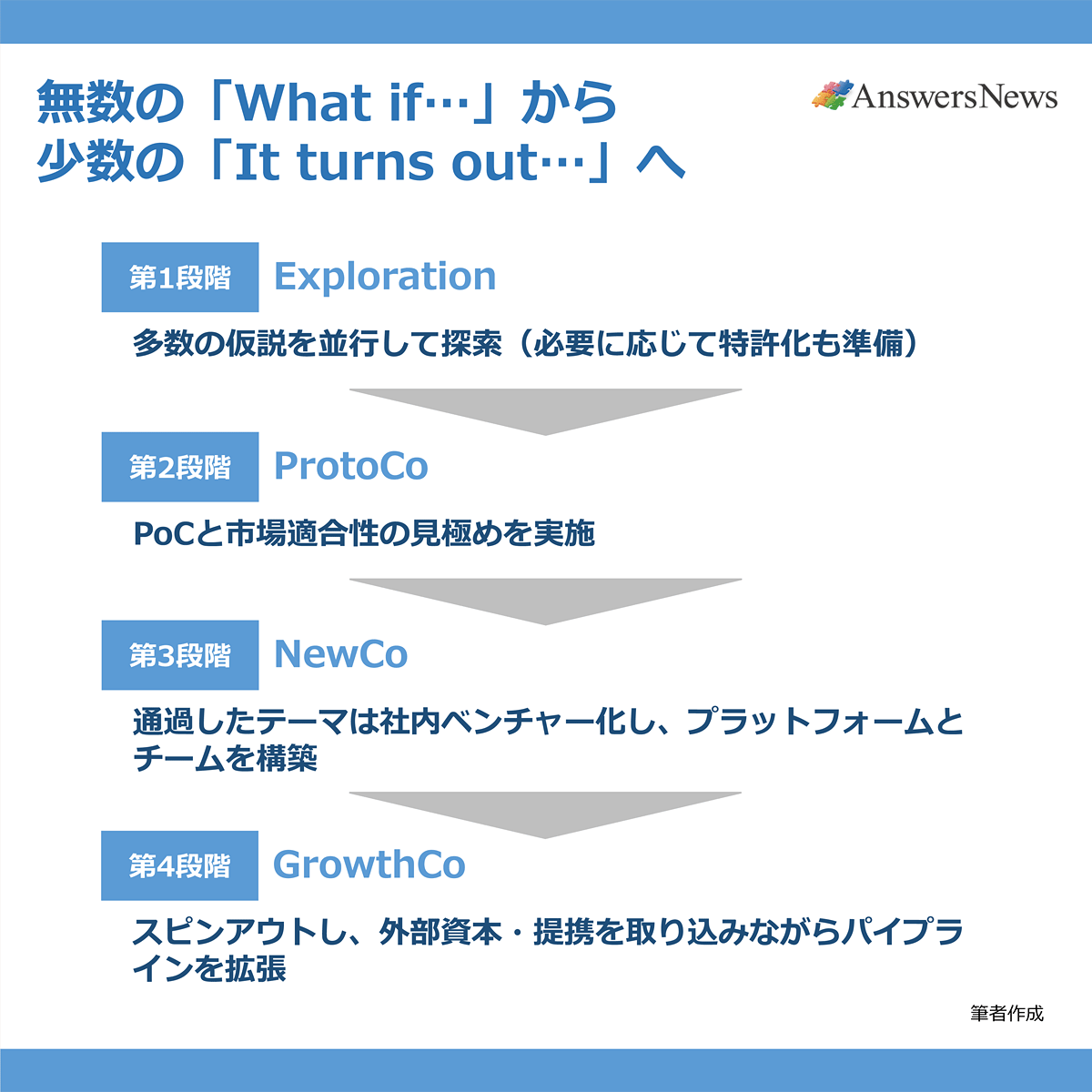

米国VC、Flagship Pioneeringは、産業仮説形成に基づいて積極的にベンチャー創出を主導します。無数の「What if…(もし◯◯できたら?)」という仮説の種をばらまき、実験と批判検証を重ねてふるいにかけ、少数の「It turns out…(実は◯◯できる)」へと還元していく4相の段階設計です。

とどのつまりは、案件を「見つける」のではなく「設計する」のです。仮説の大量生成→検証→会社化→成長資金の連結までを一連の流れとして設計し、外部を含めたエコシステム全体で新薬候補の供給網を回すことを志向しています。

Flagshipは、40を超えるバイオのポートフォリオ企業群を「Pioneering Medicines」と呼ぶ横串で束ね、外部の大手企業とポートフォリオ前提の包括契約を結ぶ「再編アーキテクチャ」を採用しています。2024年には英グラクソ・スミスクラインと提携し、呼吸器・免疫を手始めに最大10のアセット創出を見据える枠組みを構築しました。初期コンセプト探索への共同投資→有望テーマの加速という二段構えの設計となっており、単発の共同研究の寄せ集めではなく、「発見→育成→実装」を一本のプロセスとして設計している点が肝となっています。

さらに同じ年、Flagshipは36億ドルの資金を調達し、新たに約25社のベンチャー創出を見込むと発表。資本―企画―実行(起業)が三位一体で回る、更新可能な「設計済みエコシステム」を示しました。やはりこれも、従来型VCの「案件採掘」ではなく「案件生成→束ねて前進」というアプローチです。

ここで言いたいのは、Flagshipが実践する4ステップのステージゲート方式を採用すべし、ということではありません。参考にしたいのは、

▽長期的な視座に基づいた望ましい世界や技術の絵姿からバックキャストして投資領域を考えること

▽考えるだけではなく、起業や育成やビジネスの加速まで一気通貫で関わること

▽世界中の企業やエコシステムをドライブするイニシアティブをとること

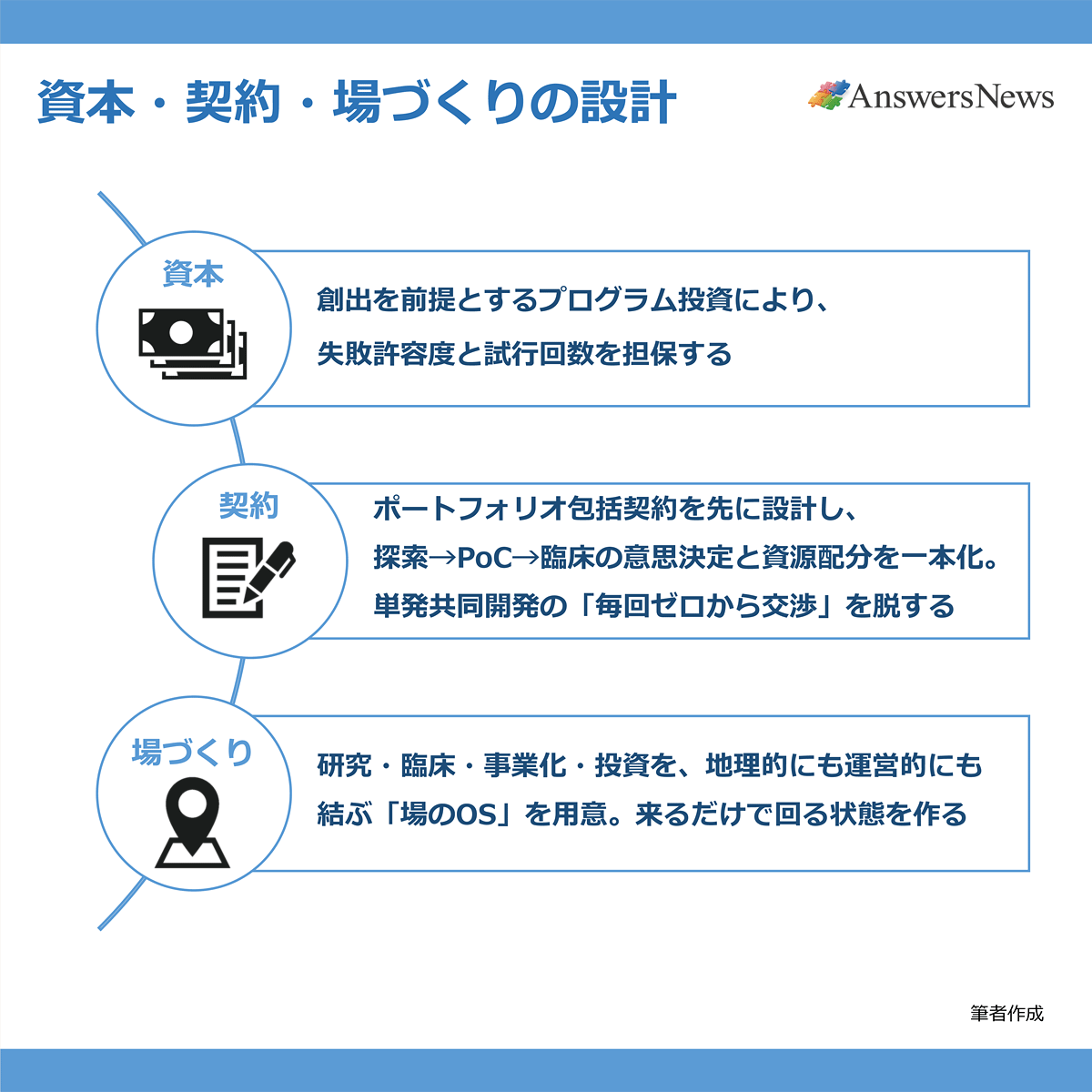

などです。実務的には「資本(リスクマネー)」「契約」「場づくり」の設計に落とし込まれるものと考えます。

中でも「契約」は「資本」の多寡と比べて語られることが少ない印象ですが、大企業にもスタートアップにもアカデミアにも大きな負荷となります。また、「場づくり」は日本ではとりわけ重要だと見ています。

意図を持って点を束ねる

近年、日本でも複数の地域でバイオクラスターが形成されるようになってきています。ただ、米ボストンなどのように歴史的背景を持たないところも多く、それらが1つのクラスターとして活況を呈し、イノベーションの連続的な創出に至るには、投資効率において一定の制約があるのではないでしょうか。

IT業界では今日、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)が大きな役割を果たしています。異企業間のソリューションが連動し、メタバース同士がつながってオムニバースとなり、Difyを通じて複数のAIエージェントが繋がり新たな無数のアプリケーションを加速度的に生み出しています。

日本のクラスターも、それぞれがつながる必要があります。「分散」(第5回のテーマ)したイノベーションの萌芽が、「乗法」(第2回のテーマ)によってヒト・カネ・チエ・モノを含めて掛け合わされれば、各クラスターの個性を生かしつつ、包括的にイノベーションを一網打尽にする大きな仕組みができるのではないか。

つまるところ、(現在ではしばしばエゴシステムとなりがちな)エコシステム同士をつなぎ合わせて新たなエコシステムをつくる仕掛けが有効なのではないかということです。現在でも地域間や組織間で協定のようなものが結ばれますが、より踏み込んだ具体的なものが求められるものと考えています。たとえば、

▽ポートフォリオ協業の標準化:疾患×作用機序で包括契約テンプレート(データ共有・知財・里帰り権・マイルストン)を業界共通化。探索の連結性を高め、都度交渉の摩擦を削減。

▽ご当地メディスン×共通データ基盤:リアルワールドデータ/リアルワールドエビデンスを地域医療圏単位で収集しつつ、全国共通メタデータ辞書で横断活用を可能に。分散で得た精密さを、再編で「面」に拡張。

▽共用GMPモジュール:細胞、遺伝子、核酸製剤の共用バリデーションやQA・QCを官民で整え、小規模・多品種製造の切り替えを高速化。

▽人材の流動~定着のインセンティブ:兼業や越境による流動性を確保しつつ、エコシステム内の成果連動ストック(共同SPVやロイヤルティ・プール)で定着も設計。

▽公共調達・助成の再編:AMED(日本医療研究開発機構)による支援を単品テーマからポートフォリオ助成へ。概念実証→治験→調達の一本道を官民で描く。

「分散」は自律と多様性を育てる「点」の戦略でした。「再編」は、それらの「点」を意図を持って束ねる「面」の戦略です。Flagshipの資本×契約×場の設計は、エコシステム化のプロトタイプと言えます。エコはエゴの対立概念では必ずしもありません。各プレイヤーのエゴの矢印を、同じ方向を向くよう整える設計こそが、2040年を見据えた産業競争力につながるはずです。

次回のテーマは「新生」。製薬産業の新たな成長空間について考えます。

| 増井慶太(ますい・けいた)インダストリアルドライブ合同会社CEO、BAIOX株式会社CEO。ヘルスケアやライフサイエンス領域の投資運営、M&A仲介、カンパニー・クリエーション、事業運営に従事。東京大教養学部卒業後、米系経営戦略コンサルティング企業、欧州製薬企業などを経て現職。 ウェブサイト:https://www.industrialdrive.biz/ X(Twitter):@keita_masui LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/keita-masui/ Note:https://note.com/posiwid |