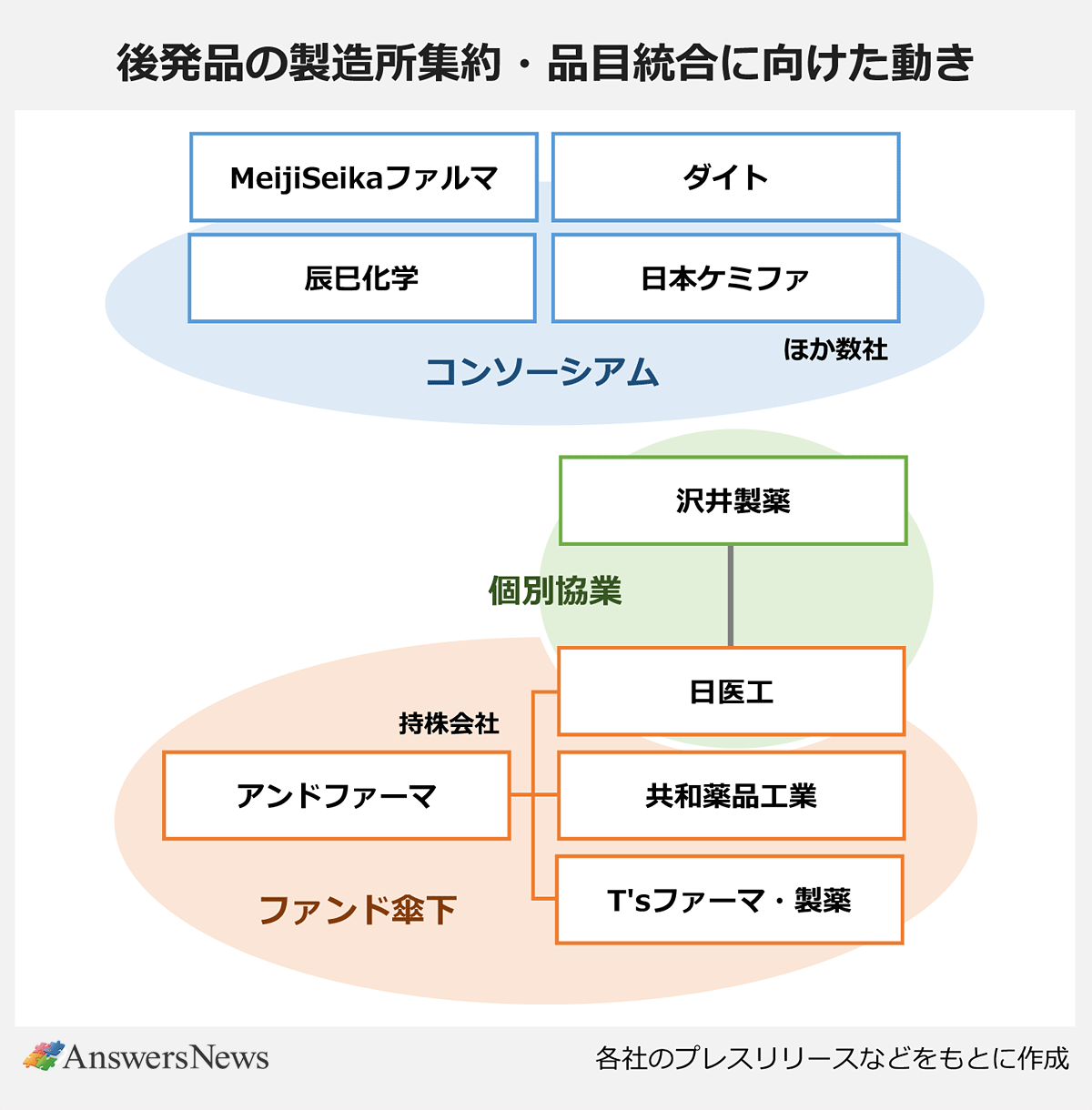

後発医薬品の生産集約・品目統合に向けた動きが顕在化してきました。沢井製薬と日医工は15成分30品目の集約・統合へ協業すると発表。MeijiSeikaファルマとダイトが主導するコンソーシアム構想には複数企業が参画を表明し、日医工、共和薬品工業、T’sファーマ/T’s製薬は同じファンド傘下で連携を進めます。

「大手同士の協業、供給不安解決に大きく寄与」

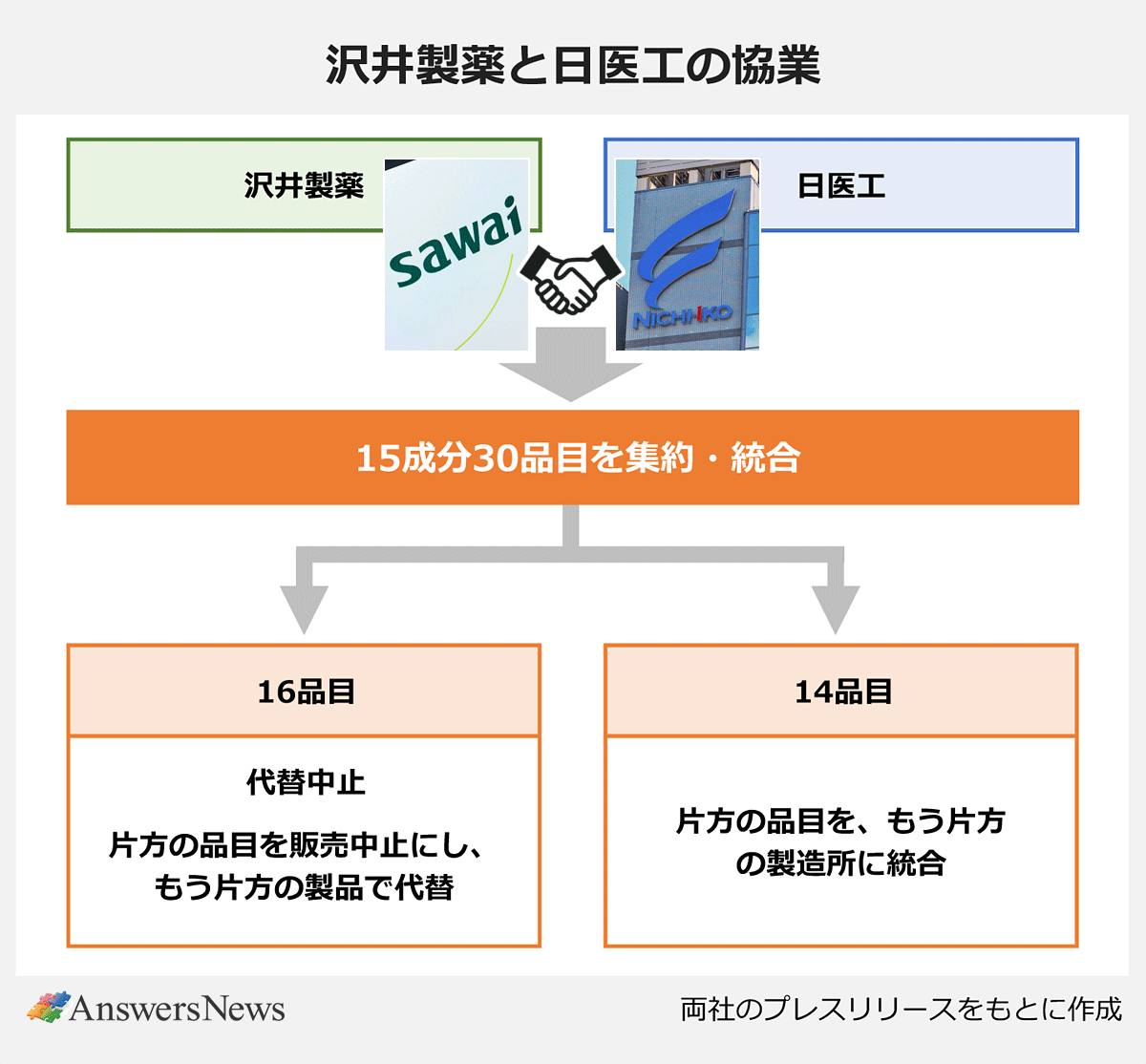

沢井製薬と日医工は9月10日、後発品の製造所集約・品目統合に向けた協業に合意したと発表しました。現時点で協業の対象として協議を進めているのは15成分30品目。このうち16品目は、片方の製品を販売中止にしてもう片方の製品で代替する「代替中止」とし、残る14品目は片方の製造所に統合します。2026年以降、準備が整い次第、順次開始する予定です。

後発品の生産集約・品目統合に向けた動きの中で、大手同士の協業が明らかとなったのは初めて。沢井製薬の澤井光郎会長は「品目数、供給量、生産能力の大きい企業同士の協業は、供給力を効率的に高め、供給不安の早期解決に大きく寄与するものだ」と強調。日医工の岩本紳吾社長も「協業により安定供給体制の構築に全力を尽くす」とコメントしました。

後発品をめぐっては、メーカーで品質不正が相次いだことをきっかけに、2020年12月以降、供給不安が続いています。解消策を議論した厚生労働省の検討会は24年5月に公表した報告書で、供給不安の一因として少量多品目生産による生産効率の低さを指摘し、これを改善するため企業間の連携・協力を推進すべきと指摘しました。

これを受けて厚労省は、製造所集約に必要な薬事手続きの事務処理期間を従来の6カ月から1.5カ月に短縮。品目統合に伴う設備投資の費用を補助する基金を設置するなど、企業間連携を後押しする施策を行っています。沢井と日医工もこうした施策を活用。「協業を通じて生産効率を向上し、生産キャパシティを増加させ、安定供給体制の構築に取り組んでいく」としています。

Meijiやダイトなどコンソーシアム、ファンド傘下の3社は持ち株会社

MeijiSeikaファルマとダイトは6月、複数企業が連携する「新・コンソーシアム構想」を打ち出しました。コンソーシアムには2社に加え、辰巳化学と日本ケミファなどが参画を表明。ほかにも複数の企業が参画を検討しているといいます。

コンソーシアムでは第1段階として、品目単位で製造所を集約。第2段階として屋号の統一と販売品目の集約を目指します。MeijiSeikaファルマの小林大吉郎会長は7月の記者会見で「現在の生産キャパシティで供給がまかなえないということではない。各社のアセットを効率よく統合できれば十分供給できる」と強調。両社は「業界再編の核になる」としています。

MeijiSeikaファルマは当初、機能統合法人の設立を伴うコンソーシアムを提唱していましたが、ハードルの高さから参加企業が集まらず、法人設立を前提としない構想に転換しました。小林氏は「品目統合を第1段階として入り口を低くして参加メーカーを募る。納得を得ながら進めていけば、最終的に経済合理性からそういう形(機能統合法人)になるのではないか」との見通しを示しました。

日医工、共和薬品工業、T’sファーマ/T’s製薬(旧武田テバファーマ/武田テバ薬品)は、投資ファンドのジェイ・ウィル・パートナーズの傘下で連携を進めており、7月には3社の持ち株会社としてアンドファーマ(東京都中央区)が発足。日医工と共和薬品の間ではすでに骨粗鬆症治療薬アルファカルシドールカプセルを統合していますが、持ち株会社を通じてさらに連携を深めます。

国内には約190社の後発品メーカーが乱立しており、その7割以上は取り扱い製品が50品目に満たない小規模なメーカーです。現時点で明らかになっている集約・統合の動きは一定以上の規模の企業が中心で、こうした流れが今後、小規模メーカーに波及していくのか注目されます。