[分散]ご当地メディスン―プレシジョン・ヘルスケア時代の医薬品ビジネス|2040年 ニッポン製薬新産業論⑤

更新日

増井慶太:インダストリアルドライブ合同会社CEO、BAIOX株式会社CEO

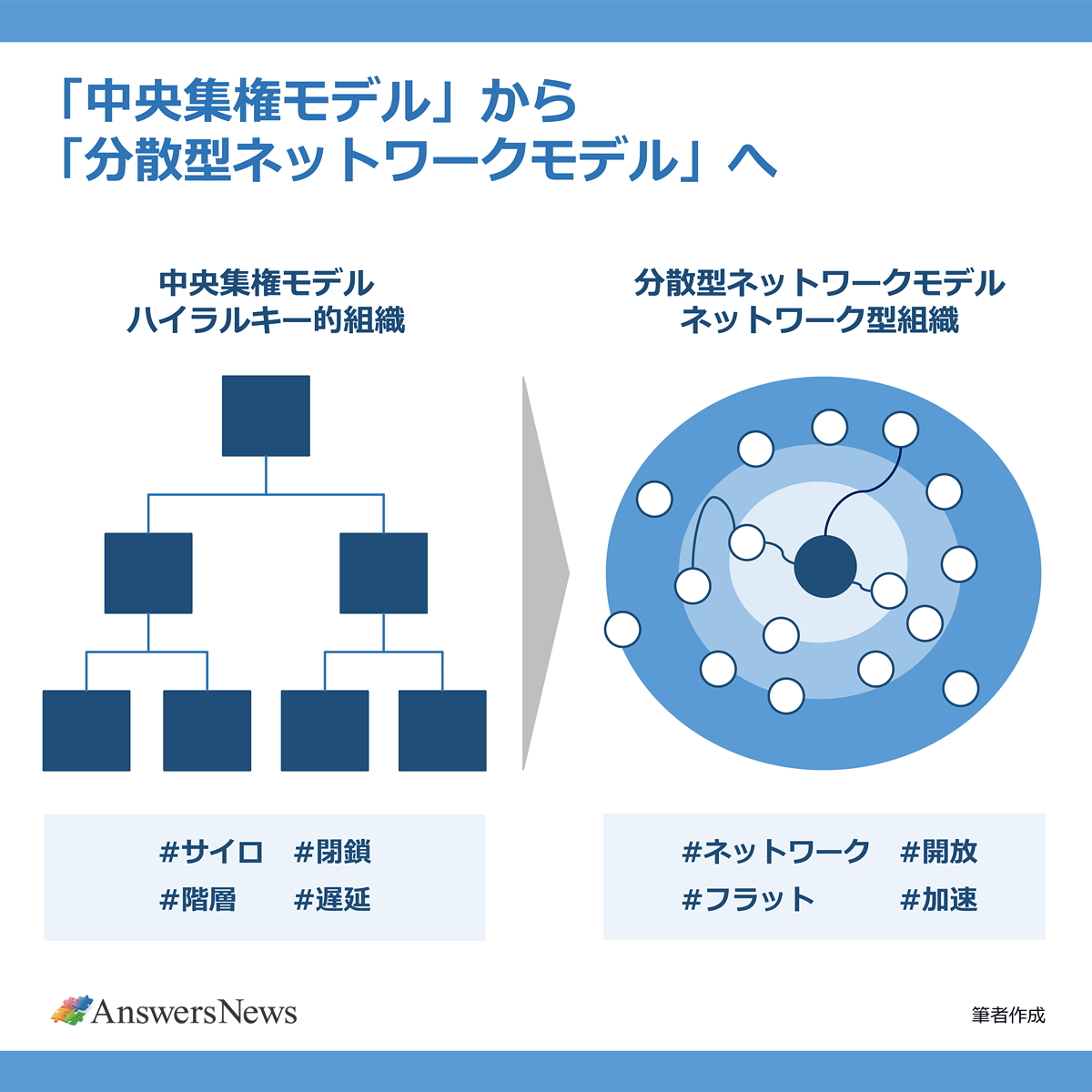

日本の製薬産業は長らく、中央集権的なモデルで運営されてきました。中央集権的なモデルとはすなわち、研究開発、生産、流通、販売といった各機能を本社が統括し、本社が示す統一的な戦略をローカルのマーケティングやオペレーションに落とし込んでいくモデルです。

【記事一覧】連載「2040年 ニッポン製薬新産業論」

このモデルは、One-Size-Fits-Allのブロックバスターが隆盛を極めた時代には有効でしたが、現在の多様化する医療ニーズや地域特性には対応し切れていません。分散型ネットワークモデルへの転換が必要だと感じています。

分散型モデルとは、各地域・各部門が自律的に意思決定を行い、柔軟に事業を運営していく体制を指します。地域によって異なるニーズ、特性、規制に応じて戦略を展開でき、迅速な意思決定と対応が可能となります。

デジタル技術の進展によって情報の共有や連携が容易になったことで、分散型モデルの実現は現実的なものとなっています。NFT(Non-Fungible Token=非代替性トークン)の普及とともにDAO(Decentralized Autonomous Organization=分散型自立組織)という概念が流行りましたが、ライフサイエンス産業も遅ればせながらそうした流れを追っていくと見ています。

分散型モデルの実例

すでに、次のような事例が散見されるようになってきています。

NFT:ヘルスケアに関する個々人の状況を可視化、ポイント化、通貨し、流通させるスタートアップが登場しています。

地産地消:バイオ医薬品や放射性医薬品などの分野で、地産地消の製造系を採用する製薬企業やCMO/CDMOが出てきています。

地域密着:いくつかの製薬企業は、地域の医療機関と連携し、その地域特有の疾病や患者ニーズに応じた製品開発や情報提供を行っています。

すでに、ワクチン開発企業やそれを生んだベンチャーキャピタルは、世界中に情報と事業運営の網を張っているように見えます。良い技術に国境はありません。世界中のどこかでニーズがあるのなら、可能な限り現地のニーズに合った形で製品化し、供給すべきです。

分散型モデルの課題と展望

現状のオペレーティングモデルをベースに市場や業務責任を「層別化」することは、企業マネジメントの効率を下げます。これを回避するには、ヒエラルキー型ではなく「フラット型」「ネットワーク型」「プロジェクト志向型」の組織を構築することが必要です。グローバルで数千人、あるいは数万人の従業員を抱える製薬企業で「阿吽の呼吸」を実現する組織を作るのは骨が折れる仕事になるでしょう。そのほかにも、組織文化の変革、人材育成、システムの整備など、関連する多くのチャレンジがあります。グローバル単位でのDXも前提となるでしょう。

しかし、こうした課題を乗り越え、分散しながらも一体となってミッションを追求する組織運営ができたら、より柔軟で持続可能な企業へと生まれ変われるかもしれません。小規模なコミュニティ並みのアフィニティを持つ組織はイデア(理想郷)のようにも思えますが、ちまたで「人材輩出企業」と呼ばれるような他業界のエクセレントカンパニーは、それをつとに達成しているようにも見えます。

次回は「再編」をテーマに、製薬産業における企業再編やアライアンスの動向について考察します。

| 増井慶太(ますい・けいた)インダストリアルドライブ合同会社CEO、BAIOX株式会社CEO。ヘルスケアやライフサイエンス領域の投資運営、M&A仲介、カンパニー・クリエーション、事業運営に従事。東京大教養学部卒業後、米系経営戦略コンサルティング企業、欧州製薬企業などを経て現職。 ウェブサイト:https://www.industrialdrive.biz/ X(Twitter):@keita_masui LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/keita-masui/ Note:https://note.com/posiwid |